Мария Мономенова о презентации новой книги Павла Дорохина «Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников» …

Мария Мономенова о презентации новой книги Павла Дорохина «Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников» …

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!»

(Сталин, 1943 )

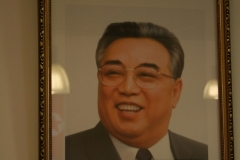

5 марта, в день, когда совпали церковный праздник Торжества православия и годовщина смерти Сталина, состоялась презентация книги Павла Дорохина «Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников».

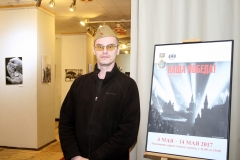

Мероприятие состоялось в одном из самых шикарных конференц-залов Москвы, расположенном в гостинице «Националь». Организаторы и гости пришли на мероприятие прямо с церемонии возложения цветов к могиле советского вождя у кремлевской стены, а приглашённые священники, отслужили в этот день заупокойные литии. «Отсюда видно место, где мы помянули руководителя советского государства», – так начал свое выступление Павел Дорохин, указав на панорамное окно, из которого открывался прекрасный вид на Кремль.

Впервые увидевшая свет в 2011 году и выдерживающая уже третье издание, эта книга по-своему уникальна. В ней собраны документальные свидетельства того, как складывались взаимоотношения В.И. Сталина и Русской Православной Церкви.

Вниманию читателя представлены воспоминания, письма, выступления советских руководителей, иерархов РПЦ, правительственные распоряжения и иные официальные бумаги, интервью с историками. Многие документы опубликованы впервые.

Автор-составитель Павел Дорохин исследует духовную эволюцию Сталина, который прошёл путь от учащегося семинарии до участника революционного движения и далее до главы СССР и одного из самых заметных государственных деятелей как минимум XX века.

На презентации книгу представляли: её автор Павел Дорохин, сопредседатель правления Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко, издатель Людмила Бурякова, глава организации «Родительский отпор» Николай Мишустин, председатель правления Россоюзхолодпрома Юрий Дубровин, генеральный директор журнала «Мужская работа» Николай Кузнецов.

По мнению Павла Дорохина, «тема личности Сталина, его влияния на развитие нашей страны и в целом на ход истории неисчерпаема. Я затронул лишь один её аспект – не слишком изученный и до сих пор оставлявший максимальный простор для спекуляций. Уверен, каждый читатель найдёт на страницах книги много интересных, даже, возможно, удивительных, не соответствующих сложившимся в современном обществе стереотипам фактов и сможет, располагая новыми знаниями, определиться со своей позицией по затронутому вопросу». По словам автора, ему «удалось собрать множество правительственных и церковных документов, высказываний, воспоминаний и писем священников, партийных деятелей, иных участников событий тех лет, историков». В частности, в книге процитированы: патриарх Московский и всея Руси Сергий, патриарх Александрийский Христофор, католикос-патриарх Грузии Илия II, святитель Лука, В.М. Молотов, М.И. Калинин, композитор Д.Д. Шостакович, профессор И.Я. Фроянов и многие другие.

«Мною были найдены свидетельства того, что Сталин оставался верующим человеком, – говорит автор-составитель. – Он искренне интересовался делами Церкви и содействовал её становлению после ленинско-троцкистских гонений. В отличие от своих коллег, Сталин никогда не распространялся о своём безбожии. Находясь на том посту, который он занимал, он априори не мог афишировать своей религиозности. Его мать была глубоко верующим человеком и имела влияние на сына».

Среди неопровержимых доказательств государственнической политики Сталина в отношении церкви, Павел Дорохин называет следующие факты биографии вождя: запрет ликвидации церквей, запрет церковных арестов, отмену указа «о борьбе с попами и религией», выделение колоссальных средств на восстановление церквей, восстановление патриаршества, открытие богословских курсов в Новодевичьем монастыре, возвращение Церкви Троице-Сергиевой лавры, в которой вскоре начала работу Духовная академия.

«Как отмечено на страницах издания, «наследие Сталина надо изучать и изучать, чтоб лучше понять, как нам уберечь Россию». Надеюсь, в этом смысле проведённая мною исследовательская работа была сделана не зря», – подчёркивает автор.

Сопредседатель правления Союза писателей России Лариса Баранова-Гонченко в своём слове отметила безусловную важность вышедшей в свет книги: «своевременная, она является очень сильным оружием и неопровержимым аргументом в спорах русофобов и антисоветчиков. Эта книга буквально выбивает у них почку из под ног. Мы будем еще долго-долго раздумывать над темой «Сталин и Церковь», которая является средостением советской цивилизации и ее «золотым сечением»». В завершение своего слова, Лариса Георгиевна процитировала, как она выразилась, пророческие строки из стихотворения Константина Симонова «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…»:

Как будто за каждою русской околицей,

Крестом своих рук ограждая живых,

Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся

За в Бога не верящих внуков своих.

«Тогда, в далёком 41 году, когда было написано это произведение, народ еще не чувствовал сближения Государства и Церкви, но это почувствовал поэт Симонов, которого Сталин, как известно, ценил и уважал», – заключила Баранова-Гонченко.

Издатель издательства «Эксмо», в котором вышла книга, Людмила Бурякова сказала, что в книге «Сталин и церковь» автором-составителем были подобраны неопровержимые факты, которые бесспорно останутся в истории. «Павел Сергеевич проделал большой труд, собрав под одну обложку достоверный исторический материал», – отметила редактор.

Руководитель рабочей группы по защите семьи и традиционных ценностей, глава организации «Родительский отпор» Николай Мишустин сказал много добрых слов об авторе книги, отметил важность и своевременность его нового труда. «Когда я читаю книги, то обычно подчёркиваю цитаты, а здесь на каждой странице, в каждом абзаце нашёл для себя что-то важное, – сказал Николай Мишустин. – Здесь приведены факты, свидетельствующие, что антисоветчики становятся той пеной, которая рано или поздно будет снесена на свалку истории. В книге «Экономикс» Макконнелл К.Р., Брю С.Л. есть достоверные свидетельства о том, что Запад не оставил нашей стране никаких ресурсов кроме духовной мобилизации. И Сталин, воссоединив институты государства и Церкви, этот шанс не упустил», – добавил общественный деятель.

В целом, презентация книги прошла успешно, удивило, разве что, отсутствие прессы… даже «жёлтая лающая» упустила такой выдающийся шанс укусить своего излюбленного «антигероя» хоть за пятку. Ведь были времена, когда как сорвавшиеся псы, эти «шаманы» и одержимые «гипнотизёры» агрессивным фронтом «заговаривали» народную память, внушая, что Сталин – «кровавый тиран», «зверь», «людоед»; и вот теперь, с экранов центрального телевидения, еще не успевшие утереть ядовитую слюну своих грубых диффармаций, весь этот махровый «союз воинствующих антисталинистов» во главе с евреем Соловьёвым, вдруг «благословляют» в дырку заезженного ими «тирана-мракобеса», адресуя ему свои пламенно-благодарственные речи, заявляя, что не стоит так уж упрощать историю, и что если б не Сталин, то нас, евреев, давно и на свете бы уже не было. Всё чаще появляется, например, и такое: «Высочайшие рейтинги Сталина – это откровенная народная пощёчина нынешней элите, вотум недоверия её морали и дееспособности»… Чего стоит один проект «Имя России», «тоталитарные» результаты которого обсуждались как в конгрессе США, так и в Европе. К ужасу экспериментаторов, выяснилось, что, несмотря на годы травли, существенная часть общества к товарищу Сталину относится положительно. «Сегодня идет широкая кампания реабилитации Сталина, – высказались по поводу новых тенденций западные BBC News, – и, похоже, что идет она с ведома верхних эшелонов власти. Похоже, русские своим прошлым гордятся, а не стыдятся его».

Подготовила Мария Мономенова, член Союза журналистов России

http://ruskline.ru/news_rl/2017/03/21/chyort_golovu_o_nas_slomit/

Мария Мономенова о презентации новой книги Павла Дорохина «Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников» …

Мария Мономенова о презентации новой книги Павла Дорохина «Сталин и Церковь глазами современников: патриархов, святых, священников» …