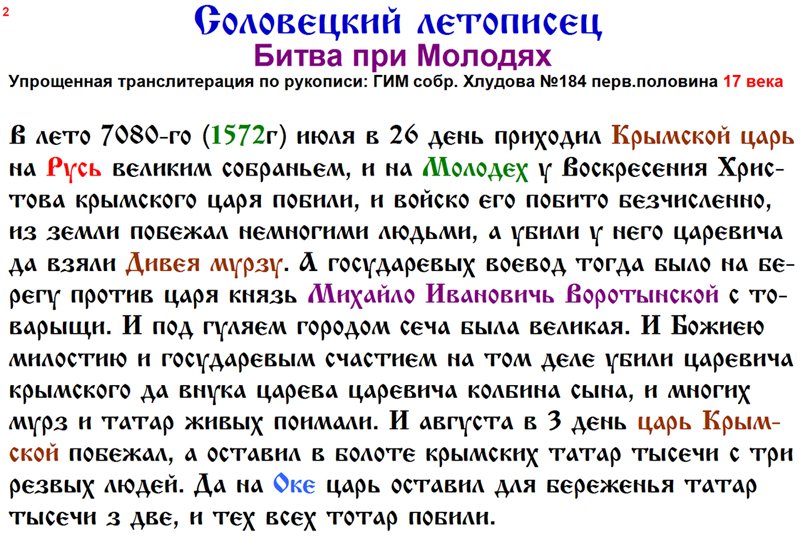

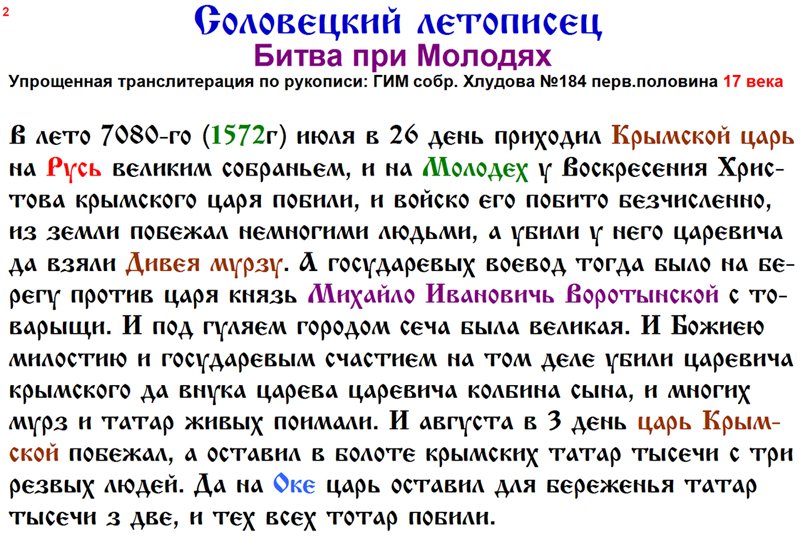

Битва при Молодях – крупнейшее сражение эпохи царя Ивана Грозного,

произошедшее с 29 июля по 2 августа 1572 года в 50 вёрстах южнее Москвы

(между Подольском и Серпуховом), в котором сошлись в бою русские пограничные войска

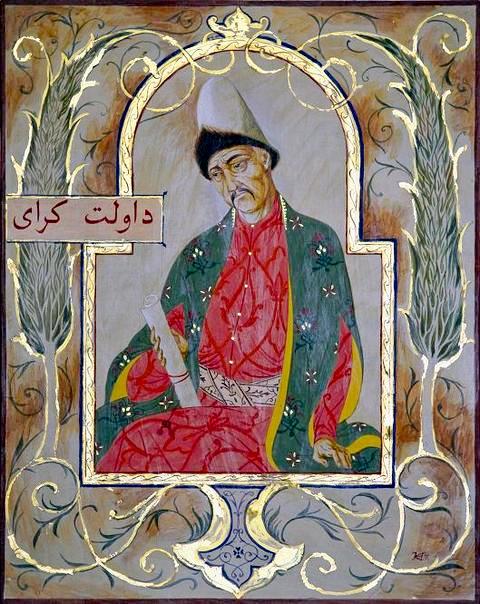

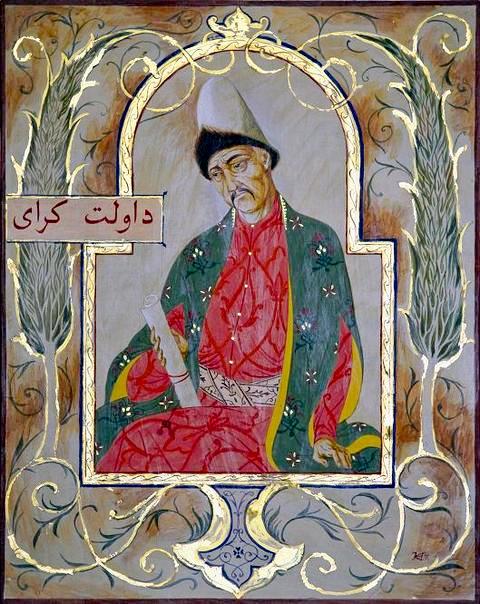

и крымско–турецкая армия Девлета I Гирея, насчитывавшая по разным версиям историков

от 60 до 120 тысяч воинов, и включавшая помимо собственно крымских и ногайских войск –

и 20 тысячную турецкую армию, в т.ч. элитные войска янычар, при поддержке 200 пушек.

Несмотря на подавляющее преимущество в численности вся эта оккупационная

крымско–турецкая армия была обращена в бегство и почти полностью перебита!

.

По своим масштабам и значению Великая битва при Молодях стоит наравне или даже превосходит Куликовскую битву и другие ключевые битвы в российской истории. Между тем об этом выдающемся событии не пишут в школьных учебниках, не снимают фильмы, не кричат с газетных полос… Найти данные про эту битву трудно и возможно лишь в специализированных источниках.

Как писал выдающийся исследователь древности Николай Петрович Аксаков:

«Время Иоанна Грозного – есть Золотой век нашего Прошлого, когда получила свое наиполнейшее выражение, свойственная Духу русского народа, основная формула русской общности: Земле – сила мнения, Государству – сила власти».

Собор и опричнина были её столпами.

.

Предистория

.

В 1552г. русские войска взяли штурмом Казань, а четыре года спустя завоевали Астраханского ханство (точнее – вернули Руси) Оба этих события вызвали весьма негативную реакцию в тюркском мире, так как павшие ханства были союзниками османского султана и его крымского вассала.

Для молодого Московского государства открывались новые возможности для политической и торговой направленности движения на юг и на восток, а кольцо враждебно настроенных мусульманских ханств, грабивших Русь несколько столетий, было разорвано. Сразу же не замедлили последовать предложения подданства со стороны горских и черкесских князей, Сибирское ханство признало себя данником Москвы.

Такое развитие событий весьма сильно обеспокоило Османский (турецкий) султанат и Крымское ханство. Ведь набеги на Русь составляли большую часть доходов – экономики Крымского ханства, а по мере укрепления Московской Руси всё это оказывалось под угрозой.

.

.

.

Турецкого султана тоже сильно беспокоили перспективы остановки поставок невольников и награбленного из южнорусских и украинских земель, а также безопасность своих крымских и кавказских вассалов.

Целью османской и крымской политики стало возвращение Поволжья в орбиту османских интересов и восстановление былого враждебного кольца вокруг Московской Руси.

.

Ливонская война

.

Ободрённый успехом в выходе на Каспийское море, царь Иван Грозный был намерен завоевать выход и к Балтийскому морю для получения доступа к морским коммуникациям и упрощению торговли с западноевропейскими странами.

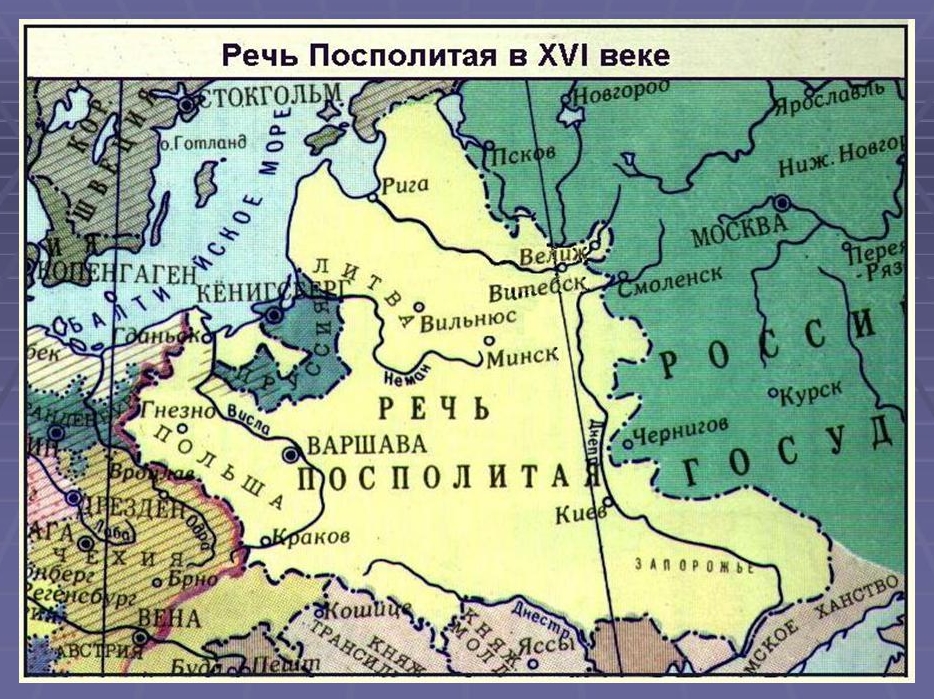

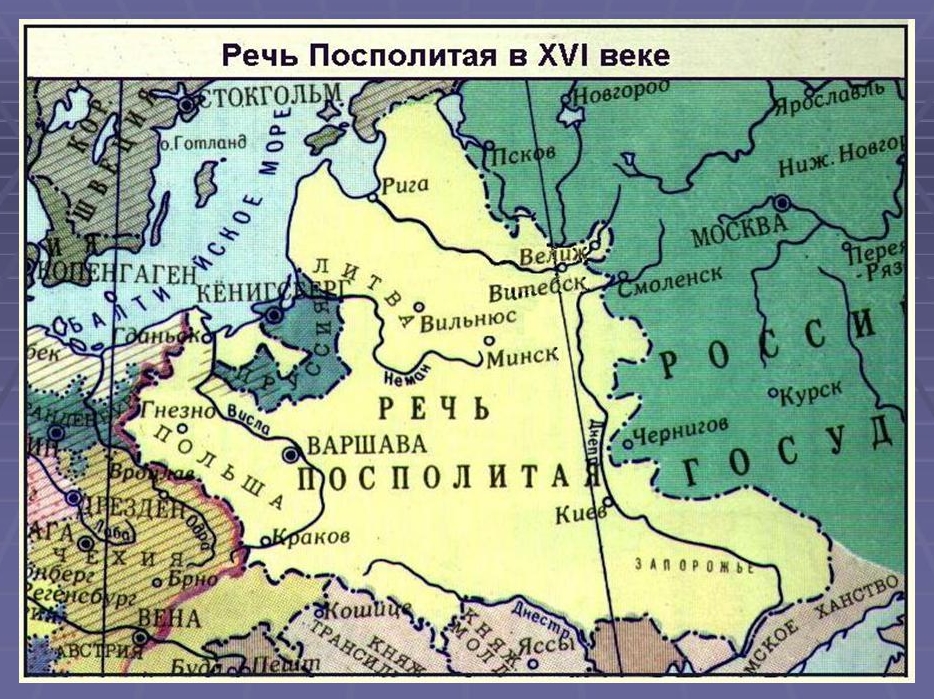

В 1558г. началась Ливонская война против Ливонской конфедерации, к которой позднее присоединились Швеция, Великое княжество Литовское и Польша.

Поначалу события развивались благополучно для Москвы: под ударами войск князя Серебряного, князя Курбского и князя Адашева в 1561г. году Ливонская конфедерация была разгромлена и большая часть Прибалтики оказалась под русским контролем, был также отвоёван древний русский город Полоцк.

Однако, вскоре, удача сменилась неудачей и последовал ряд чувствительных поражений.

.

.

.

В 1569г. противниками Московской Руси была заключена т.н. Люблинская уния – союз Польши и Литвы, которые образовали единую Речь Посполитую. Положение Московского государства осложнилось, т.к. ему нужно было противостоять возросшей объединённой силе соперников и внутреннему предательству (князь Курбский предал царя Ивана Грозного и перешёл на сторону врага). Борясь со внутренним предательством бояр и ряда князей – царь Иван Грозный ввёл на Руси опричнину.

.

Опричнина

.

Опричнина – система чрезвычайных мероприятий, применённых русским царем Иваном IV Грозным в 1565–1572гг. во внутренней политике для разгрома боярско–княжеской оппозиции и укрепления Русского централизованного государства. Опричниной Иван Грозный называл выделенный им для себя в стране удел, имевший особое войско и аппарат управления.

В опричнину царь отделил часть бояр, служилых и приказных людей. Был назначен особый штат управляющих, ключников, поваров, писарей и т. п.; были набраны особые опричные отряды стрельцов.

.

.

.

На содержание опричнины были назначены особые города (около 20, в том числе Вологда, Вязьма, Суздаль, Козельск, Медынь, Великий Устюг) с волостями.

В самой Москве некоторые улицы были отданы в распоряжение опричнины (Чертольская, Арбат, Сивцев Вражек, часть Никитской и пр.) .

В опричнину было набрано также тысяча избранных особо дворян, детей боярских, как московских, так и городских.

Условием принятия человека в опричное войско и опричный двор было отсутствие родственных и служебных связей со знатными боярами. Им были розданы поместья в волостях, назначенных на содержание опричнины; прежние помещики и вотчинники были переведены из тех волостей в другие (как правило, поближе к границе).

Внешним отличием опричников служили собачья голова и метла, прикрепленные к седлу, в знак того, что они грызут и метут изменников царя.

.

.

.

Все остальное государство должно было составлять «земщину»: царь поручил его земским боярам, то есть собственно боярской думе, и во главе управления им поставил князя Ивана Дмитриевича Бельского и князя Ивана Фёдоровича Мстиславского. Все дела должны были решаться по старине, причём с большими делами следовало обращаться к боярам, если же случатся дела ратные или важнейшие земские – то к государю.

.

Крымский набег на Москву в 1571г.

.

Пользуясь пребыванием большей части русского воинства в Прибалтике, и накаляющейся внутренней обстановкой в Московской Руси, связанной с введением опричнины, крымский хан “под шумок” совершал постоянные набеги на южные рубежи московских земель.

А в мае 1571г., при поддержке Османской империи и в согласовании с новообразованной Речью Посполитой, крымский хан Девлет I Гирей со своей 40–тысячной армией совершил опустошительный поход на русские земли.

Обойдя с помощью предателей–перебежчиков засечные (охранные) линии укреплений на южных окраинах Московского царства (изменник князь Мстиславский послал своих людей показать хану, как обойти 600–километровую Засечную черту с запада) Девлет–Гирей сумел обойти заслон из земских войск и одного опричного полка и форсировать Оку. Русские войска едва успели вернутся к Москве. Взять русскую столицу штурмом он не сумел — но смог её запалить с помощью изменников.

.

.

.

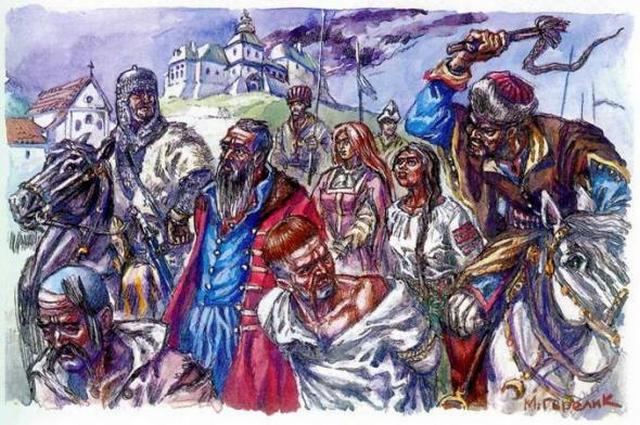

И огненный смерч сожрал весь город – а те, кто укрылись в Кремле и в Китай–городе, задохнулись от дыма и «пожарного зноя» – от мучительной смерти погибло больше ста тысяч невинных людей, ведь спасаясь от крымского нашествия, за стенами города спряталось несчетное количество беженцев — и все они, вместе с горожанами, оказались в смертельной ловушке. Построенный главным образом из дерева город почти полностью сгорел, за исключением каменного Кремля. Вся Москва–река была завалена трупами, течение остановилось…

Помимо Москвы крымский хан Девлет–Гирей разорил центральные области страны, вырезал 36 городов, собрав более 150–тысяч полона (живого товара) – ушёл обратно Крым. С дороги он послал Царю нож, «чтобы Иван зарезал себя».

После пожара Москвы и разгрома центральных областей, царь Иван Грозный, до этого уехавший из Москвы, предложил крымчакам вернуть Астраханское ханство и был уже практически готов на переговоры о возврате Казани и т.д.

Однако хан Девлет–Гирей был уверен, что Московская Русь уже не оправится от такого удара и сможет стать его лёгкой добычей, к тому же в её пределах царили голод и эпидемия чумы.

Он думал, что по Московской Руси оставалось нанести только последний решительный удар…

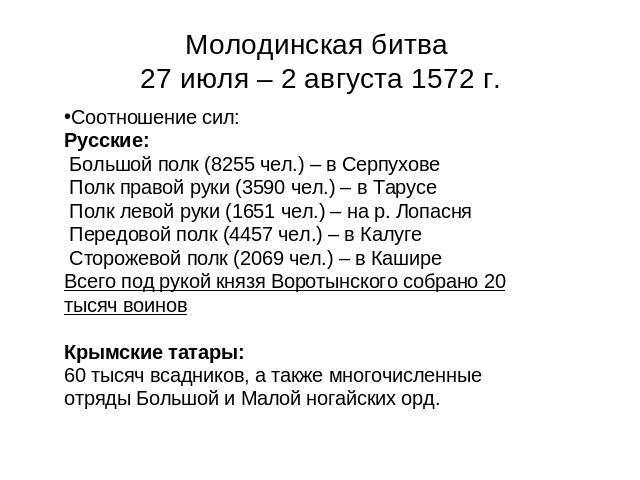

И весь год после удачного похода на Москву крымский хан Девлет I Гирей занимался формированием новой, гораздо более сильной и крупной армии. В результате этих трудов, владея огромным, по тем временам, войском в 120 тысяч человек, поддержанное 20 тысячным отрядом турок (в т. ч. 7 тысяч янычар – гвардии Турции) – Девлет–Гирей двинулся на Москву.

Крымский хан неоднократно заявлял, что «едет в Москву на царство». Земли Московской Руси были уже заранее поделены между его крымскими мурзами.

Это вторжение Великого крымского войска фактически поставило вопрос о самом существовании независимого Русского государства и русичей (русских) – как нации…

Положение России было тяжелым. Последствия опустошительного вторжения 1571г., а также эпидемии чумы по–прежнему остро ощущались. Лето в 1572г. стояло сухое и знойное, лошади и скот погибали. Русские полки испытывали серьезные затруднения в снабжении продовольствием.

Русь была действительно обессилена 20–летней войной, голодом, чумой и предыдущим страшным крымским нашествием.

Экономические затруднения переплетались со сложными внутриполитическими событиями, сопровождавшимися казнями, опалами, начавшимися в Поволжье восстаниями местной феодальной знати.

.

.

.

В такой трудной обстановке шла в Русском государстве подготовка к отражению нового вторжения Девлет–Гирея. С 1 апреля 1572г. стала действовать новая система пограничной службы, при этом учитывался опыт прошлогодней борьбы с Девлет–Гиреем.

Благодаря разведке русское командование было своевременно поставлено в известность о движении 120–тысячной армии Девлет–Гирея и его дальнейших действиях.

Быстро шло строительство и совершенствование военно–оборонительных сооружений, в первую очередь расположенных на большом протяжении вдоль реки Ока.

.

Вторжение

.

Иван IV Грозный понимал всю серьёзность положения. Он решил поставить во главе русских войск опытного полководца, который часто бывал в опале – князя Михаила Ивановича Воротынского.

.

.

.

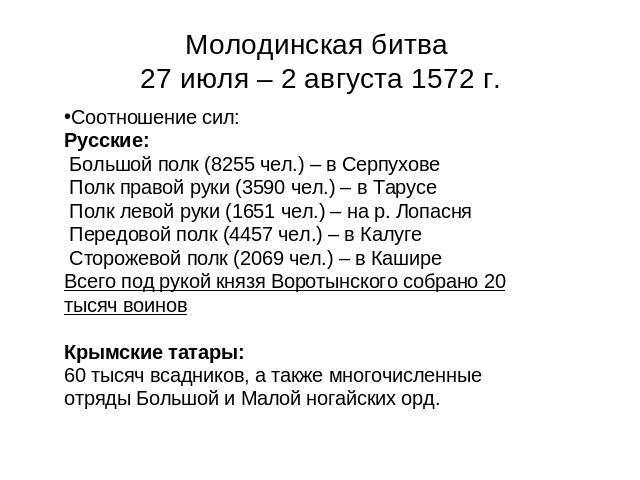

Его командованию были подчинены как земские так и опричники; их объединили на службе и внутри каждого полка. Это его объединенное войско (земское и опричное), стоявшее как пограничная стража в Коломне и Серпухове – составляло 20 тыс. воинов.

Кроме них к силам князя Воротынского примкнул посланный царём отряд из 7 тысяч немецких наёмников, а также донские казаки (ещё казаки волские, яицкие и путимские).

Чуть позже прибыл отряд из тысячи «каневских черкасс», то есть украинских казаков.

От царя князю Воротынскому поступил наказ, как вести себя на случай двух вариантов развития событий.

На случай, если Девлет–Гирей двинется на Москву и будет искать сражения со всем русским войском, князь был обязан перекрыть хану старый Муравский шлях (спешить к реке Жиздре) заставить его развернуться и принять сражение.

Ежели станет очевидным, что захватчики заинтересованы в традиционном быстром налёте, грабеже и столь же быстром отходе, князю Воротынскому предстояло устраивать засады и организовывать «партизанские» действия и преследование неприятеля.

Молодинская битва

Молодинская битва

.

27 июля 1572г. крымско–турецкое войско подошло к Оке и стало переправляться через неё в двух местах – у впадения в неё реки Лопасни по Сенькиному броду, и выше Серпухова по течению.

Первое место переправы охранял небольшой сторожевой полк «детей боярских» под командованием Ивана Шуйского, состоявший всего из 200 воинов. На него и обрушился 20–тысячный ногайский авангард крымско–турецкого войска под командованием Теребердей–мурзы.

.

.

.

Отряд Шуйского не обратился в бегство, а вступил в неравный бой и погиб героической смертью, успев нанести большой урон крымцам (никто из этих русских воинов не дрогнул перед накатывающейся лавиной и все они полегли в неравной битве с шестисоткратно превосходящим врагом).

После этого отряд Теребердей–мурзы достиг окрестностей современного Подольска у реки Пахры и, перерезав все дороги, ведущие в Москву, остановился в ожидании главных сил.

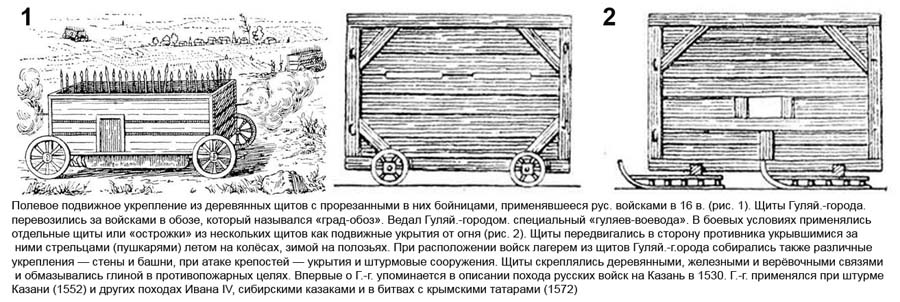

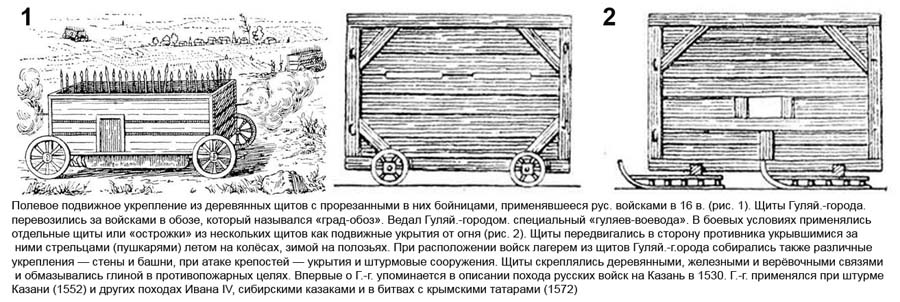

Основные позиции русских войск, усиленные гуляй–городом (подвижная деревянная крепость), находились у Серпухова.

.

.

.

Гуляй–город представлял собой щиты в полбревна размером со стену сруба, укреплённые на телегах, с бойницами для стрельбы – и составленные кругом или в линию. Русские воины были вооружены пищалями и пушками.

Для отвлечения внимания хан Девлет–Гирей послал против Серпухова двухтысячный отряд, сам же с основными силами переправился через Оку в более отдалённом месте у села Дракино, где столкнулся с полком воеводы Никиты Одоевского, который в тяжелейшем сражении был разгромлен, но не отступил.

После этого, основное крымско–турецкое войско двинулось на Москву, а Воротынский, сняв войска со всех береговых позиций на Оке, двинулся ему вдогонку.

Крымское войско изрядно растянулось и в то время как его передовые части достигли реки Пахры, арьергард (хвост) лишь подходил к селу Молоди, расположенному в 15 километрах от неё. Здесь он был настигнут передовым полком русских войск под руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия Хворостинина, не замедлившего вступить в схватку. Вспыхнул яростный бой, в результате которого крымский арьергард был разбит. Это произошло 29 июля 1572.

Крымское войско изрядно растянулось и в то время как его передовые части достигли реки Пахры, арьергард (хвост) лишь подходил к селу Молоди, расположенному в 15 километрах от неё. Здесь он был настигнут передовым полком русских войск под руководством молодого опричного воеводы князя Дмитрия Хворостинина, не замедлившего вступить в схватку. Вспыхнул яростный бой, в результате которого крымский арьергард был разбит. Это произошло 29 июля 1572.

.

.

.

Но князь Хворостинин не остановился на этом, а преследовал остатки разбитого арьергарда вплоть до главных сил крымского войска. Удар был настолько сильным, что возглавлявшие арьергард два царевича заявили хану о том, что необходимо прекратить наступление. И Девлет–Гирей остановил свое войско. Он понял, что за его спиной русская армия, которую необходимо уничтожить, чтобы обеспечить беспрепятственное продвижение к Москве. Хан повернул обратно. Девлет-Гирей рисковал, ввязываясь в затяжное сражение. Привыкнув всё решать одним стремительным ударом, он вынужден был менять традиционную тактику. А к этому времени уже был собран гуляй–город вблизи деревни Молоди в удобном месте, расположенном на холме и прикрытом рекой Рожай.

Отряд князя Хворостинина оказался один на один со всей крымско–турецкой армией. Молодой воевода не растерялся, правильно оценил обстановку и мнимым отступлением сначала заманил противника к Гуляй–городу, а потом быстрым манёвром вправо, уведя своих воинов в сторону, подвёл врага под убийственный артиллерийско–пищальный огонь — «И грянул гром»,«многих татар побили».

.

.

.

Всё могло быть иначе, брось Девлет–Гирей сразу все свои силы на русские позиции. Но хан не знал истинную мощь полков Воротынского и собирался их прощупать. Он послал Теребердей–мурзу с двумя туменами на захват русского укрепления. Все они полегли под стенами гуляй–города. В течение этого времени казакам удалось потопить турецкую артиллерию.

В гуляй–городе находился большой полк под командованием самого князя Воротынского, а также подоспевшие казаки атамана Черкашенина В.А.

Хан Девлет–Гирей опешил!

В бешенстве он снова и снова бросал свои войска на штурм гуляй–города. И снова и снова склоны холма покрывалось трупами. Под артиллерийско–пищальным огнём бесславно гибли янычары – цвет турецкого войска, гибла крымская конница, гибли мурзы.

31 июля состоялось очень упорное сражение. Крымские войска начали штурм главной позиции русских, оборудованной между реками Рожай и Лопасня. «Дело было велико и сеча была велика», – говорит о сражении летописец.

Перед гуляй–городом русские разбросали своеобразные металлические ежи, о которые ломались ноги татарских коней. Поэтому стремительный натиск, основная составляющая побед крымчан, не состоялся. Мощный бросок затормозился перед русскими укреплениями, откуда посыпались ядра, картечь и пули. Татары продолжали атаковать.

Отбивая многочисленные натиски, pусскиe переходили в контратаки. Во время одной из них казаками был захвачен главный советник хана – Дивей–мурза, руководивший крымскими войсками. Яростное сражение продолжалось до вечера, и Воротынскому больших усилий стоило не ввести в бой засадный полк, не обнаружить его. Этот полк ждал своего часа.

1 августа оба войска собирались к решающему сражению. Девлет–Гирей решил основными своими силами покончить с русскими. В русском же лагере заканчивались запасы воды и продовольствия. Несмотря на успешные боевые действия, положение было очень тяжёлым.

Девлет–Гирей просто отказывался верить своим глазам! Всё его войско, а это была самая мощная армия в мире, не могло взять какой то деревянной крепостишки! Теребердей–мурза убит, ногайский хан убит, Дивей–мурза (тот самый советник Девлет–Гирея, что делил русские города) взят в плен (казаками). А гуляй–город продолжал стоять неприступной крепостью. Как заколдованный.

Ценой чудовищных потерь наступающие подступили к дощатым стенам гуляй–города, в ярости рубили их саблями, пытались расшатать, повалить, разломать руками. Да не тут–то было. «И тут много татар побили и руки поотсекли бесчисленно много».

2 августа Девлет–Гирей вновь послал своё войско на штурм. В том бою был убит ногайский хан, погибли трое мурз. В тяжёлой борьбе погибли до 3 тысяч русских стрельцов, защищавших подножие холма у Рожайки, понесла серьёзные потери и русская конница, оборонявшая фланги. Но приступ был отбит – крымская конница не смогла взять укреплённую позицию.

.

.

.

Но хан Девлет–Гирей снова повёл своё войско на гуляй–город. И опять не смог овладеть русскими укреплениями с ходу. Сообразив, что для штурма крепости необходима пехота, Девлет–Гирей принял решение ссадить всадников с коней и вместе с янычарами бросить пеших татар на приступ.

Вновь лавина крымчан хлынула на русские укрепления.

Князь Хворостинин руководил защитниками гуляй–города. Мучаемые голодом и жаждой, они сражались яростно и бесстрашно. Они знали, какая участь ждёт их, окажись они в плену. Они знали, что произойдёт с их Отчизной, если крымчанам удастся прорыв. Так же мужественно бок о бок с русскими сражались и немецкие наемники. Генрих Штаден руководил артиллерией гуляй–города.

Войска хана подступили вплотную к русской крепости. Атакующие в ярости пытались даже разломать деревянные щиты руками. Русские мечами отсекали цепкие руки врагов. Накал сражения усиливался, в любой момент мог наступить перелом. Девлет–Гирей был полностью поглощён одной целью – овладеть гуляй–городом. Ради этого он втянул в бой все силы.

Уже под вечер, воспользовавшись тем, что враг сосредоточился на одной стороне холма и увлёкся атаками, князь Воротынский предпринял смелый манёвр.

Дождавшись, когда главные силы крымцев и янычар втянутся в кровавую схватку за Гуляй–город, он незаметно вывел большой полк из укрепления, провёл его лощиной и ударил в тыл крымцам.

Одновременно, сопровождаемые мощными залпом из всех орудий (командир Штаден) , из–за стен Гуляй–города сделали вылазку и воины князя Хворостинина.

Не выдержав двойного удара, крымцы и турки побежали, бросая оружие, обозы и имущество. Потери были огромны – погибли все семь тысяч янычар, большинство крымских мурз, а также сын, внук и зять самого хана Девлета–Гирея. Множество высших крымских сановников попало в плен.

Во время преследования пеших крымцев до переправы через Оку было перебито большинство бежавших, вместе с 5–тысячным крымским арьергардом, оставленным на охрану переправы.

Хану Девлет–Гирею с частью своих людей удалось удрать. Разными путями, раненые, нищие, перепуганные, в Крым смогли пробраться не больше 10 000 крымско–турецких воинов.

110 тысяч крымско-турецких захватчиков нашли свою смерть в Молодях. Такой грандиозной военной катастрофы история того времени не знала. Лучшая армия в мире попросту перестала существовать.

.

.

.

В 1572г. спасена была не только Россия. В Молодях была спасена вся Европа – после такого разгрома о турецком завоевании континента речи быть уже не могло.

Крым потерял практически всё боеспособное мужское население поголовно и больше уже никогда не смог восстановить прежние силы. Походов в глубину России из Крыма больше уже не случалось. Никогда. От этого поражения он так и не смог оправиться, что предопределило его вхождение в Российскую империю.

Именно в битве при Молодях 29 июля – 3 августа 1572г. Русь одержала историческую победу над Крымом.

Османская империя вынуждена была отказаться от планов вернуть Астрахань и Казань, среднее и нижнее Поволжье, и эти земли навсегда закрепились за Русью. Южные границы по Дону и Десне были отодвинуты на юг на 300 километров. На новых землях вскоре был основан город Воронеж и крепость Елец – началось освоение богатых чернозёмных земель, ранее принадлежавших к Дикому полю.

Разорённая предыдущими крымскими набегами 1566–1571гг. и стихийными бедствиями конца 1560–х гг., воюющая на два фронта Московская Русь смогла выстоять и сохранить свою независимость в крайне критической ситуации.

История российского военного дела была пополнена величайшей по искусству маневра и взаимодействия родов войск победой. Она стала одной из самых блестящих побед русского оружия и выдвинула князя Михаила Воротынского в разряд выдающихся полководцев.

Молодинское сражение – одна из ярких страниц героического прошлого нашей Родины. Продолжавшееся несколько дней Молодинское сражение, в котором русские войска применили оригинальную тактику, закончилось крупной победой над численно превосходящими силами хана Девлет–Гирея.

Молодинская битва оказала сильное влияние на внешнеэкономическое положение русского государства, особенно на русско–крымские и русско–турецкие отношения.

Слава Царю! Слава его Полководцам! Слава Героям Битвы!

.

.

.

Заключение

.

Битва при Молодях – не только грандиозная веха Русской истории (более значимая, чем даже Куликовская битва). Битва при Молодях – одно из величайших событий Европейской и Мировой истории.

Именно поэтому она была так тщательно «забыта». Ни в одном учебнике, да что учебнике, даже в интернете вы нигде не найдёте портрета Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина…

Битва при Молодях? Что это вообще такое? Иван Грозный? Ну, да, что то такое помним, вроде в школе учили – «тиран и деспот», кажется…(так и будут учить? В т.н. историко–культурном стандарте, который только что опубликован и на базе которого должен разрабатываться единый учебник по истории России, «Иван Васильевич, естественно, тиран и самодур»).

Кто же нам так заботливо «подправил память», что мы начисто позабыли историю своей страны?

.

.

.

За время правления царя Ивана Грозного на Руси:

— введён суд присяжных;

— введено бесплатное начальное образование (церковные школы);

— введён медицинский карантин на границах;

— введено местное выборное самоуправление вместо воевод;

— впервые появилась регулярная армия (и первая в мире военная форма – у стрельцов);

— остановлены крымско–татарские набеги на Русь;

— установлено равенство между всеми слоями населения (вы знаете, что крепостничества в то время на Руси не существовало вообще? Крестьянин обязан был сидеть на земле, пока не заплатит за её аренду – и ничего более. А дети его считались свободными от рождения в любом случае!);

— запрещён рабский труд (источник: «Судебник» Ивана Грозного);

— введена государственная монополия на торговлю пушниной;

— территория страны увеличена в 30 раз!

— эмиграция населения из Европы превысила 30 000 семей в год (тем, кто селился вдоль Засечной черты, т.е. границы, выплачивались подъемные 5 рублей на семью; рост благосостояния населения (и выплачиваемых налогов) за время царствования Ивана Грозного составил несколько тысяч (!) процентов);

— за всё время царствования не было ни одного казнённого без суда и следствия, общее число т.н. «репрессированных» составило от 3 до 4 000 человек (а времена были лихие – вспомните «Варфоломеевскую ночь» во Франции).

А теперь вспомните, что вам рассказывали об Иване Грозном в школе? Что он «кровавый самодур» и «проиграл Ливонскую войну», а «вся Русь от него тряслась в ужасе»…

На Руси XVI века рабства практически не существовало. Каждый человек, родившийся в русских землях, изначально являлся вольным и равным со всеми прочими. Крепостничество того времени сейчас называется договором аренды земельного участка со всеми вытекающими последствиями: нельзя уходить, пока не расплатился с хозяином земли за её использование. И всё…

Никакого наследственного крепостничества не существовало (оно введено соборным уложением 1649г.), и сын крепостного являлся вольным человеком до тех пор, пока сам не решался взять себе земельный надел.

Никаких европейских дикостей вроде дворянского права на первую ночь, карать и миловать, или просто разъезжать с оружием, пугая простых граждан и затевая ссоры, не существовало.

В судебнике 1497г. вообще признаётся только две категории населения: служилые люди и неслужилые. В остальном перед законом все равны вне зависимости от происхождения.

Служба в армии являлась абсолютно добровольной, хотя, конечно, наследственной и пожизненной. Хочешь – служи, не хочешь – не служи. Отписывай поместье в казну, и – свободен. Тут следует упомянуть, что понятие пехоты в русской армии отсутствовало начисто. Воин выходил в поход на двух или трёх конях – в том числе и стрельцы, которые спешивались только непосредственно перед сражением.

Вообще, война была перманентным состоянием тогдашней Руси: её южные и восточные рубежи постоянно теребили грабительскими набегами «татары», западные границы беспокоили братья–славяне Литовского княжества, много веков оспаривавшие у Москвы право первенства на наследие Киевской Руси. В зависимости от ратных успехов западная граница постоянно перемещалась то в одну, то в другую сторону, а восточных соседей то замиряли, то пытались задобрить подарками после очередного поражения. С юга некоторую защиту представляло так называемое Дикое поле –южно–русские степи, совершенно обезлюдевшие в результате непрерывных набегов крымских татар. Чтобы напасть на Русь, подданным Османской империи требовалось совершать длинный переход, и они, как люди ленивые и практичные, предпочитали грабить либо племена Северного Кавказа, либо Литву и Молдавию.

Именно в этой Руси, в 1533г., и воцарился сын Василия III – Иван. Впрочем, воцарился – это слишком сильно сказано. В момент вступления на трон Ивану было всего три года, и счастливым его детство можно назвать с очень большой натяжкой.

В семь лет у него отравили мать, после чего буквально на глазах убили человека, которого он считал своим отцом, любимых нянек разогнали, всех, кто ему мало–мальски нравился – либо уничтожили, либо услали с глаз долой.

Во дворце он находился на положении цепного пса: то выводили в палаты, показывая иноземцам «любимого князя», то пинали все кому не лень. Доходило до того, что будущего царя забывали кормить на протяжении целых дней. Всё шло к тому, что перед совершеннолетием его просто бы прирезали, дабы сохранить в стране эру безвластия, – однако государь выжил. И не просто выжил – а стал величайшим правителем за всю историю Руси. И что самое поразительное – Иван IV не озлобился, не стал мстить за прошлые унижения. Его правление оказалось едва ли не самым гуманным за всю историю нашей страны.

Последнее утверждение отнюдь не оговорка. К сожалению, всё, что обычно рассказывается об Иване Грозном, колеблется от «полного бреда» до «откровенного вранья».

К «полному бреду» можно отнести «свидетельства» известного знатока Руси, англичанина Джерома Горсея, его «Записки о России», в которых утверждается, что зимой 1570г. опричники перебили в Новгороде 700 000 (семьсот тысяч) жителей, при общем населении этого города в тридцать тысяч.

Кстати, по подозрению многих историков, байка про разорение Новгорода внаглую списана со штурма и разорения Льежа бургундцами Карла Смелого в 1468г. Причём плагиаторы даже поленились сделать поправку на русскую зиму, в результате чего мифическим опричникам пришлось ездить на лодках по Волхову, который в тот год, по свидетельству летописей, промёрз до самого дна.

К «откровенному вранью» – свидетельства о жестокости царя. Например, заглянув в широко известную энциклопедию «Брокгауза и Ефрона», в статью об Андрее Курбском, любой желающий может прочитать, что, гневаясь на князя, «в оправдание своей ярости Грозный мог приводить только факт измены и нарушения крестного целования…». Какие пустяки! То есть, князь дважды изменил Отечеству, попался, но не был повешен на осине, а целовал крест, Христом–богом клялся, что больше не будет, был прощён, снова изменил… Однако при всём том царю пытаются поставить в вину не то, что он не покарал предателя, а то, что продолжает ненавидеть выродка, приводящего на Русь польские войска и проливающего кровь русских людей.

К глубочайшему сожалению «иваноненавистников», в XVI веке на Руси существовала письменность, обычай поминать мёртвых и синодники, которые сохранились вместе с поминальными записями.

Увы, при всём старании на совесть Ивана Грозного за все его пятьдесят лет правления можно отнести не больше 4000 погибших. Наверное, это немало, даже если учитывать, что большинство « честно» заработало себе казнь изменами и клятвопреступлениями.

Однако в те же самые годы в соседней Европе в Париже за одну ночь вырезали больше 3000 гугенотов, а в остальной стране – более 30 000 только за две недели.

В Англии по приказу Генриха VIII было повешено 72 000 людей, виновных в том, что они нищие.

В Нидерландах во время революции счёт трупам перевалил за 100 000…

Не-е, Руси времён Ивана Грозного до тогдашней «европейской просвещённой цивилизации» очень далеко…

.

Geocaching.su

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=726#notes

.

Союз казаков России

http://www.allcossacks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=772

.