Мировые, духовные, политические, житейские новости

По мнению священника Александра Шумского, воссоединение Крыма с Россией, а также неизбежное присоединение Новороссии создают все предпосылки к тому, что Черное море станет Русским …

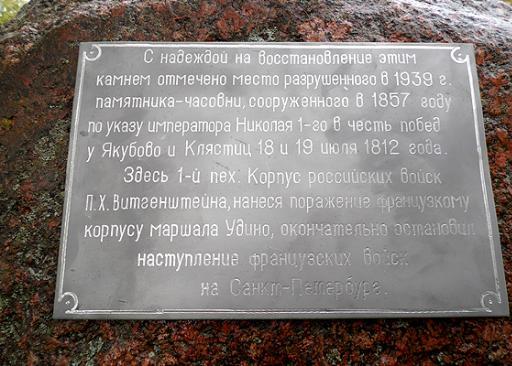

В белорусском городке Клястицы собирают пожертвования на воссоздание памятника героям Отечественной войны 1812 года …

Президент России возмущен гонениями на Русскую Православную Церковь

на Украине и в Новороссии …

Согласно распространённому мнению, этой зимой Украину ждёт ледниковый период, который полностью изменит политическую картину к весне следующего года. Мнение поддерживается популярными демотиваторами, изображающими сосульки, произрастающие из носа заиндевевшего Кличко, и прочими карикатурами. Однако в политической реальности такое развитие событий не нужно никому, а значит – вероятнее всего, что не случится. Вопрос сегодня стоит не в том, замёрзнет ли Украина или нет, и даже не в том, кто за неё заплатит, а в том, в какой пропорции придётся на неё скидываться. Впрочем, давайте по порядку.

Согласно распространённому мнению, этой зимой Украину ждёт ледниковый период, который полностью изменит политическую картину к весне следующего года. Мнение поддерживается популярными демотиваторами, изображающими сосульки, произрастающие из носа заиндевевшего Кличко, и прочими карикатурами. Однако в политической реальности такое развитие событий не нужно никому, а значит – вероятнее всего, что не случится. Вопрос сегодня стоит не в том, замёрзнет ли Украина или нет, и даже не в том, кто за неё заплатит, а в том, в какой пропорции придётся на неё скидываться. Впрочем, давайте по порядку.

…Если кто-то пропустил, то прямо сейчас ведутся активные переговоры между Россией, ЕС и Украиной о том, на каких условиях будет поставляться российский газ в ближайшие 6 месяцев, то есть в холодный период. Сегодня Россия заявила о готовности поставить 10 млрд кубометров газа, из которых первая половина должна пройти по предоплате, а вторая по системе «бери или плати».

Что касается украинского долга, то Еврокомиссия готова гарантировать оплату 3,1 млрд долларов по устраивающему Россию графику. Премьер-министр Д. Медведев на встрече с министром энергетики А. Новаком подчеркнул, что нужно искать компромиссы, не забывая про долг, но и учитывая тяжёлые условия, в которых находится Украина. Цена за газ при этом выдвигается в размере 385 долл. за тысячу кубометров.

Сейчас на время отключим эмоции и посмотрим на ситуацию с прагматической точки зрения. Замёрзшая Украина не нужна никому. Какие бы громкие заявления ни звучали, Россия и ЕС одинаково заинтересованы в стабильном транзите газа. Украина же без транзита, а вдобавок к этому Украина замерзающая не способствует реализации ни одной из стратегических задач России в конфликте. Есть мнение, что, дескать, лишившаяся тепла Украина взбунтуется, сбросит режим Порошенко и приползёт к России на коленях, каясь в своих грехах и прося чуточку газа в долг. Такое экономическое принуждение к миру. Едва ли оно сработает. Точнее, сработало бы, если бы мы могли заранее подготовить почву к новой украинской революции, то есть проделать всю ту гигантскую организационную работу, которая в «час икс» позволила бы направить народный гнев против действующей власти и заменить её – на власть, лояльную нам. Но у нас нет ни своих претендентов на эту роль, ни подпольной революционной инфраструктуры, ни свободных ресурсов, ни времени, чтобы всё это организовать. А это значит, что если «снежная весна» на Украине и случится, то её результаты точно не принесут нам никакой пользы.

Ну, протащат на волне народного гнева Штаты другого болванчика, нам-то какой в этом прок? А более вероятно то, что сам Порошенко и иже с ним воспользуются ситуацией, чтобы укрепить свои политические позиции, как бы это парадоксально сейчас ни звучало. Рецепт ведь уже опробован и хорошо действует – свалить всю вину на клятых и пообещать скорое начало добычи газа на Юпитере. Глядишь, до весны как-нибудь дотянут, а там возобновившаяся война всё опять спишет.

Единственный гарантированный нам эффект от «зимнего газомора» – это новый приток беженцев, и уже не только с юго-востока Украины. Они нам, конечно, не обуза, родные люди всё-таки – но людей жалко. Примерно то же который год происходит в Сирии, где в сопредельную Турцию поток беженцев увеличивается зимой, когда люди бегут не от Асада и не от исламистов, а просто хоть в какие-то условия для жизни.

В общем, никаких политических или экономических выгод от замерзающей Украины мы не получим. Впрочем, и Европа тоже. И сама киевская хунта при всей своей отмороженности вовсе не желает мёрзнуть ещё больше, она хочет, чтобы за неё опять заплатили, а она представит это как победу собственной дипломатии. А если до этого момента украинским гражданам придётся всё же немного подмёрзнуть, так это даже хорошо, тем ярче будет такая победа блистать впоследствии. Поэтому она может позволить себе до известной степени торговаться. До известной, потому что доводить до разрыва отношений с Европой она всё же не рискнёт. Одним словом – Украине замёрзнуть этой зимой, скорее всего, никто не даст.

А теперь вспомним про эмоции. Эмоции кричат, что идти на компромисс с Украиной по газу ни в коем случае нельзя. Эмоции утверждают, что поставлять газ на Украину нельзя даже на полностью выгодных для нас условиях. Мы слишком долго наблюдали за безнаказанностью киевского режима и слишком долго верили в неотвратимость возмездия. И если нам не дали посмотреть, как его карают силой русского боевого оружия, то мы должны сделать это хотя бы силой экономического. Чтобы у них сосульки из носа посыпались. Чтобы наскакались всласть.

А то, что при этом они нас возненавидят, так куда уж больше, чем теперь.

…И лично у меня не поворачивается язык обвинять людей, рассуждающих так, потому что они в своём праве.

Ситуация до боли напоминает начало весенней кампании «Путин, введи войска!»

Ситуация создаёт условия для нового дробления патриотической блогосферы, взаимных обвинений в предательстве, угроз «патриотическим Майданом» и тому подобное. Не знаю, как на Украине, но у нас зима обещает быть жаркой.

Один генерал-полковник докладывал Сталину о положении дел. Верховный главнокомандующий выглядел очень довольным и дважды одобрительно кивнул. Окончив доклад, военачальник замялся. Сталин спросил: «Вы хотите еще что-нибудь сказать?»

«Да, у меня личный вопрос. В Германии я отобрал кое-какие интересующие меня вещи, но на контрольном пункте их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне».

«Это можно. Напишите рапорт, я наложу резолюцию».

Генерал-полковник вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин наложил резолюцию. Проситель начал горячо благодарить.

«Не стоит благодарности», – заметил Сталин.

Прочитав написанную на рапорте резолюцию: «Вернуть полковнику его барахло. И.Сталин», генерал обратился к Верховному: «Тут описка, товарищ Сталин. Я не полковник, а генерал-полковник».

«Нет, тут все правильно, товарищ полковник», – ответил Сталин.

На документе, где Хрущёв отчитывался о том, сколько он покарал врагов народа, Сталин написал:”Уймись, дурак”.

Я думаю в ближайшие несколько лет, личность тов. Сталина кардинально пересмотрится… Да нет, я не думаю, я в этом уверен… Я предвзятым отношением к Сталину, получается оскорблял деда, которого очень любил и по настоящему бесконечно уважал… Так как он очень почитал Сталина, а значит или он был дурак ( что конечно же нет) или я, что ближе к истине… Но мой дед пережив и Хрущева и Брежнева, уважал только Сталина…

Моя мать хорошо относилась к Сталину. В войну и после такое пережила, что и представить нельзя.

«С него сняли гимнастерку, оставив белую нательную рубаху, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит…

Прокурор Руденко зачитал приговор.

Берия: — Разрешите мне сказать…

Руденко: — Ты уже все сказал.

Заткните ему рот полотенцем (обратился он к военным).

Москаленко (генерал-полковник, командующий войсками Московского округа ПВО. — Авт.) обращаясь к Юфереву (подполковник. — Авт.):

— Ты у нас самый молодой, хорошо стреляешь. Давай.

Батицкий (генерал-полковник. — Авт.): — Товарищ командующий, разрешите мне (достает свой «парабеллум») — этой штукой я на фронте не одного мерзавца на тот свет отправил.

Руденко:

— Прошу привести приговор в исполнение.

Батицкий вскинул руку. Над повязкой сверкнул дико выпученный глаз, второй Берия прищурил. Батицкий нажал на курок, пуля угодила в середину лба. Тело повисло на веревках».

В эту блажь, сочиненную мстительным историком, якобы, с «правдивых свидетельств военных», предлагается верить как в святое писание.

Впрочем, нет смысла заниматься расследованием тайны смерти Берия — того, что уже давно доказано независимыми исследователями: Берия без суда и следствия подло убили 26 июня 1953 года в собственной квартире два генерала-отморозка, по приказу лепшего друга Лаврентия Павловича Никиты Хрущева.

Черная легенда

Конечно, из Лаврентия Павловича не надо делать агнца. Верховная власть любого государства — это не то место, где собираются святые. Он был политическим деятелем своего времени. И не мог совсем сторониться курса на борьбу с «врагами народа». Но одно безусловно: его участие в репрессиях 30—40-х годов было гораздо менее «ярким», чем того же Хрущева, свирепствовавшего в Украине в конце 30-х. Вот цитата из «жалобы» Никиты-освободителя Сталину: «Украина ежемесячно посылает 17—18 тыс. репрессированных, а Москва утверждает не более 2—3 тысяч. Прошу принять меры».

Как усердно ни чистил Хрущев архивы, заметая следы, но, видать, компромата на него было так много, что объять все наследие оказалось физически невозможно.

Имя маршала Лаврентия Берия со времен дорогого Никиты Сергеевича стало нарицательным, означающим абсолютное кристально чистое зло. Никого так люто ненавидят, как того, кого предали, — банальная истина. Ненависть предавших продолжает плодить в огромных количествах черные мифы.

По писаниям либеразматиков «Почетный гражданин Советского Союза» Лаврентий Берия только тем и занимался, что с утра до вечера волок в казематы Лубянки жертв сталинизма, где собственноручно лишал их живота. А в промежутках кровавых экзекуций в охотку переселял «невинные» народы на среднеазиатские пустоши. И если хороняка в пенсне шибко утомлялся от дел палаческих, то для релаксации аки зверь алчущий насиловал несчастных женщин от мала до велика. И эту кровавую карикатуру на крупного государственного деятеля круглые сутки стряпают демократичные СМИ.

Однако факты трудовой биографии Берия говорят об ином. Роль его в событиях недоброй памяти 1937—1938 годов безосновательно многажды преувеличена. Берия вызвали в Центр из Грузии и назначили на пост главного охранника Страны Советов вместо Н. Ежова 25 ноября 1938 года.

37-й год уже догорал на горизонте. Следовательно, по чину он не мог иметь отношения к принятию политических решений Москвы в вопросах массовой борьбы с «врагами народа».

Новый глава НКВД начал работу с пересмотра дел осужденных по политическим мотивам. В течение 1939 года на свободу вышло около 350 тыс. заключенных, т. е. фактически каждый второй сидевший в лагерях по политической 58-й статье. Более того, из органов уволили более 7 тысяч человек (23% от общей численности), а за фабрикацию дел и другие должностные преступления в 1939 году к уголовной ответственности привлекли 1364 чекистов.

Берия не имеет отношения и к послевоенным чисткам, т. к. 29 декабря 1945 года сдал пост шефа НКВД и сосредоточился на реализации важнейшего для страны «Атомного проекта».

Лаврентий Павлович являлся выдающимся организатором, как сейчас бы сказали, менеджером от Бога. Человеком дела Вклад его в организацию Великой Победы в священной войне огромен. В Государственном Комитете Обороны (с 30 июня 1941 — высший орган Советского Союза; с 15 мая 1944 года Берия являлся заместителем председателя ГКО) нарком отвечал за всю оборонную промышленность. Всего за полгода после трагичного начала войны он справился с уникальной операцией по перемещению на 2—3 тысячи километров в глубь страны половины промышленного потенциала Союза и его развертыванию на новом месте практически без паузы в работе. Руководимые им структуры сумели в военных условиях организованно эвакуировать, разместить и трудоустроить 12 миллионов граждан.

Через год после начала войны по выпуску вооружений СССР сравнялся с гитлеровской Европой, а к 1944 году наголову превосходил противника в производстве военной техники как в количественных, так и в качественных категориях. За всю войну советская военная промышленность под началом Берия поставила своим войскам (для сравнения в скобках производство Германии и ее сателлитов): минометов — 347,9 тыс. шт. (68 тыс.), орудий — 188,1 тыс. (102,1 тыс.), танков и САУ — 95, 099 тыс. (53,8 тыс.), боевых самолетов — 108,028 тыс. (78,9 тыс.), пулеметов — 1515,9 тыс. (1048,5).

Звездный час Берия

Об «Атомном проекте» следует сказать особо. Он стал звездным часом Берия. Собственно, он и являлся его главным инициатором. Еще в 1940 году после изучения секретных данных, поступавших от разведчиков, нарком сделал вывод, что Америка и Германия приступают к созданию «сверхоружия». Для большей убедительности аргументов в пользу изготовления советской сверхбомбы Берия обеспечил тайный вояж в 1940 году в Москву Роберта Оппенгеймера, через 2 года ставшего научным руководителем «Манхэттенского проекта».

Но тогда предложения Берия начать разработку собственного ядерного оружия не нашли поддержки у «отца народов». На то была объективная причина: страна форсированно готовилась к войне, и все ресурсы бросались на перевооружение армии. Только в конце войны состоялось решение об участии в ядерной гонке.

«…Берия курировал все работы и исследования, связанные с созданием атомного оружия, проявив при этом незаурядные организаторские способности», — сообщается в компьютерной энциклопедии «Кирилла и Мефодия». Но за этой сухой констатацией факта скрыта огромная, можно сказать, подвижническая деятельность заместителя Сталина. «Если бы не он, Берия, бомбы не было бы», — признавался впоследствии Игорь Курчатов, научный руководитель «Атомного проекта».

После того как американцы без тени колебаний взорвали 2 атомных изделия над Хиросимой и Нагасаки, стало понятным, что янки могут не моргнув глазом применить ядерное оружие против вчерашнего союзника. Берия назначили председателем «Спецкомитета» после того, как Молотов вчистую провалил правительственное задание. Вячеслав Михайлович самокритично отнесся к своим способностям организатора столь огромного мероприятия и лично просил Сталина, чтобы именно Берия дали поручение спасать «Атомный проект».

Разведка (к слову, в ведении Берия осталась внешняя разведка) доносила: 14 декабря 1945 г. издана директива Объединенного комитета военного планирования №432/д о подготовке бомбардировки 20 советских городов. К середине 1948 г. директиву развили в план ядерной войны против СССР, получивший кодовое название «Чариотир»: 30 суток, 70 городов, 133 атомные бомбы. Реализацию его сместили не потому, что американцев обуяло человеколюбие, а потому, что не успевали накопить необходимое количество зарядов. На смену «Чариотиру» пришел план «Троян» — 1 января 1950 г. должна была начаться массовая атомная бомбардировка советской территории. «Гуманитарной» задумке янки не дано было осуществиться, т. к. 29 августа 1949 г. СССР провел испытания атомного устройства РДС-1 («Русские Делают Сами»).

Деятельность Берия на посту председателя «Спецкомитета» отнюдь не сводилась к роли этакого цербера, который лязгом сокрушительных зубов и удушающими захватами осуществлял выполнение государственного задания. Сразу отмечу, что в процессе создания атомной бомбы ни один ученый и инженер не был репрессирован. Можно угрозами расправы заставить на некоторое время кидать лопатой чаще и дальше, однако стимулировать таким манером творческий процесс и, главное, инициативу работников невозможно по определению.

Конечно, Берия был чрезвычайно требователен к подчиненным и без промедлений расставался со слабыми и нерадивыми работниками, с теми, кто пытался филонить или симулировать трудовой напряг. В частности, всемирно известного физика Петра Капицу за саботаж (делал он это по-научному изысканно, но Берия требовалось не пустое теоретизирование, а результат) вывели из проекта и, более того, лишили поста директора Института физических проблем. Руководителем научной части проекта Берия назначил тогда мало кому известного физика И. В. Курчатова.

Берия являлся типичным технарем и по образованию (архитектор-строитель), и по складу характера. Ему невозможно было втюхать туфту. Он прекрасно разбирался не только в тонкостях строительства предприятий атомной промышленности, но и в принципиальных проблемах разработки атомной и водородной бомб.

История с русским самородком Олегом Лаврентьевым тому подтверждение. Здесь немного подробнее, насколько позволяет размер статьи.

Молодой солдатик, служивший на острове Сахалин, пишет в 1946 году письмо в Академию наук с предложениями по конструкции ядерного реактора на быстрых нейтронах. Ответа он, естественно, не дождался. Академикам зело недосуг разбираться с идеями служивого, к тому же не имевшего даже среднего образования. Рядовой Лаврентьев не унывал и продолжал самообразование. Весной 1949 года, закончив 3 класса вечерней школы за 1 год, он получает аттестат зрелости и начинает готовить документы для поступления в МГУ.

В августе 1949 года в СССР успешно испытали ядерный заряд, и к тому времени младший сержант Лаврентьев решает, что самое время написать наверх письмо с описанием изобретенного им принципа действия термоядерного заряда с дейтеридом лития-6 в качестве основного взрывчатого вещества и урановым детонатором.

Увесистое письмо, покружив по начальственным кабинетам, в конце концов легло на стол руководителя «Спецкомитета». Лаврентий Павлович находился в курсе узких мест научной части разрабатываемой термоядерной бомбы. Он с интересом прочитал письмо на 30 страницах и понял, что предложения чрезвычайно дельные. Реализация их сулила на порядок облегчить массу водородной бомбы и кардинально упростить ее конструкцию. Тотчас вызвал Курчатова и распорядился в 3 дня изучить расчеты младшего сержанта и дать по ним заключение.

Через 3 дня Берия получил положительный отклик молодого физика Дмитрия Сахарова, ведущего специалиста в водородном проекте. А будь Лаврентий Павлович обыкновенным чиновником-держимордой, решавшим вопросы угрозами стереть в лагерную пыль, то очень возможно, что американцы пресекли бы потуги Страны Советов обезопасить себя наличием сверхбомб.

12 августа 1953 года в СССР взрывают термоядерный заряд, в котором в качестве «горючего» использовался дейтерид лития-6. Однако судьба сахалинского самородка в научном плане незавидна. После убийства Берия молодого физика, окончившего с отличием МГУ, спровадили на периферию — в Харьковский физико-технический институт, где его недюжинный талант изобретателя утопили в мелкотемье. А идею Лаврентьева управляемого термоядерного синтеза (УТС), равно и идею конструкции термоядерного заряда, с непринципиальными доработками переписал на себя коллега Сахаров.

Он памятник себе воздвиг

Берия за 3,5 года с чистого листа в чистом поле отстроил в разрушенной войной стране в высшей степени наукоемкую атомную отрасль промышленности. А украинские саблезубые голуби, порхающие во власти в поисках лишнего миллиона себе на пропитание, за 18 с гаком лет так и не смогли наладить на Украине производство топлива для АЭС, т. е. освоить технологии, известные еще во времена дедушки Сталина.

Убогие, они еще имеют наглость баять про тяжкое наследие сталинизма и мужественно бороться с тенями давно ушедшего времени. Круглоголовым украм невдомек, что необходимо жить в мире со своим прошлым, ибо не будет никакого будущего, пока они тупо курочат минувшее.

Берия не нуждается в реабилитации. Нет необходимости ставить ему и памятники. Он их себе воздвиг при жизни. В Политехническом музее выставлен макет РДС-1, а на Воробьевых горах, подперев небо, высится величественный комплекс зданий МГУ — начальником строительства сей русской Сорбонны был Лаврентий Павлович Берия.

Наверное, должно пройти еще какое-то время, чтобы о выдающемся деятеле той Великой эпохи можно было судить непредвзято.

Автор: Антон Дальский

________________________________________________

Берия – не просто великий управленец, это гений.Возглавляя Грузию до декабря 1938года (N.B., в 1937году его близко не было в Москве), он сделал эту республику самой процветающей: осушил малярийные болота, при нём появились виноградники, мандарины, чаевые плантации на уровне промышленного производства ( то есть хватало для продаж по всей стране, а не только для личного двора), при нём построены были заводы , стадионы, школы, ВУЗы (первое место занимали по количеству людей с высшим образованием), это была республика, где почти не было коррупции(и это в Грузии, учитывая её нынешнее состояние).

Когда его пригласил Сталин в Москву в НКВД, разобраться с ежовщиной и засильем судейских троек, Берия блестяще выполнил возложенную задачу. Репрессии сошли на минимум. Многих специалистов, обвинённых Ежовым с целью ослабить технические и научные возможности страны (Ежов,как и некоторые военные,были в сговоре с немецкими офицерами вермахта) Берия избавил от многих лет отсидки в лагерях и возвратил на места их трудовой деятельности. К 1938году в НКВД было засилье присутствующих там евреев. С каждым годом этот процент уменьшался с 80% до 3% к 1943году( не случайно до сих пор раздаются вопли либеральных евреев о “палаче” Берия.) Под руководством Берия была проведена блестящая эвакуация военной промышленности с запада на восток страны без единой потери.

Пограничная служба, созданная Берия с нуля, была лучше всего готова к атаке фашистов. Бретская крепость тому подтверждение. Что вызывало “буйную” зависть у генералов армии, но и с вынужденной просьбой выделить пограничников для участия непосредственно в войсках. Под руководством Берия был осуществлён проект ПВО вокруг г.Москвы (кстати, с именем “Беркут”, где первая часть слова подразумевала часть фамилии “бер”ия). Об атомном проекте уже сказано выше, в статье. Высотки Москвы построены тоже под его руководством и многие архитектурные воплощённые задумки были его детищем (он по образованию архитектор) Мало кто знает об этом. Курчатов очень высоко оценивал участие Берия не только как талантливого руководителя, но и высказался, что Берия разбирался во многих вопросах физики как учёный. Курчатов назвал один из стендов по атомному проекту как Б-9. И никакой троцкист-предатель Хрущёв не смог переиначить стенд. Курчатов очень презрительно относился к Хрущёву. Все разработки и идеи, заложенные в основу строительства государства, настолько были прочными, что даже до сих пор позволяют уже нынешним либералам восседать на прежних достижениях.

Такова была прочная технологическая и научная основа, заложенная Берием и Сталиным с их верно выбранными кадрами (“кадры решают всё”) осуществления проекта строительства социального государства с человеком-творцом , а не животным-потребителем. Но разве это могло понравится паразитарной мировой финансовой системе, где подавляющее большинство состоит из богомнеизбранных и их ветвью англо-саксов с главной “мымрой” на троне. А мы, не помнящие родства, зазомбированно, под диктовку СМРАДа, повторяем чудовищные выдумки своих врагов на потеху им, выхолощенным властью над рабами.

Для понимания диспозиции, что мы имеем на сегодня в плане военных действий и реальной обстановки на той территории окраины, которая осталась подконтрольна хунте.

Обстановка на фронтах.

После первого перемирия Вооруженные силы Новороссии (ВСН) смогли произвести перегруппировку сил более оперативно, что войска хунты (ВСУ), после чего осуществили несколько коротких ударов, в результате которых были окружены войска хунты в районе Ждановки и в районе Дебальцево.

Вот как далее описывает ситуацию Юрий из Сум:

«Руководство хунты либо проспало эти удары, либо… Тимошенко права и Порошенко таким образом пытается одновременно решить две задачи: сохранить власть и выполнить РЕАЛЬНЫЕ договоренности с Путиным, а не те фиговые листочки, которые подписывают клоуны (на реальные переговоры Путин послал бы Лаврова, а не Зурабова). Именно к этой “тимошенковской” версии склоняюсь и я. Задача листочков (фиговых, минских) понятна. Украинская общественность должна видеть, что Порошенко не предатель, а то, что ВСУ отступают практически без попыток огрызаться это… на вине ВСН (что отчасти верно). Злой рок так сказать. “Злой” согласен, а вот “рок” ли?

Ситуация вполне очевидна. ВСН сознательно провоцируют хунту, прекрасно понимая, что сейчас ВСУ не в состоянии предпринять что-либо на фронте (разложение частей с началом перемирий пошло ускоренным темпом). В то же время, пользуясь инициативой, ВСН могут концентрировать превосходящие силы для ударов, не особо заботясь о тылах, которые …… надежно прикрыты. Думаю, в ближайшие дни мы увидим следующий “спектакль” срыва минских договоренностей. В результате неких действий …. части ВСУ опять должны отойти. Но Порошенко в этом “виновен” не будет. Ему создали алиби (Минск-2). Опять созовет журналюг и всплакнет на камеру. А “террористы”? Да что с них взять. На то они и “террористы”. Тем более что их…… и не признавали. Какие вопросы.

В конечном итоге очень похоже, что “реальные” договоренности заключаются в постепенном выдавливании ВСУ с территории ДНР (это мы сейчас видим). Со своей стороны, похоже, Россия обязалась “приложить все свое влияние”, чтобы ВСН дальше не пошли (пока не пошли. До…… даже не знаю, какого времени. По обстоятельствам). Европа взамен получает возможность спокойно перезимовать, о чем она сегодня и напомнила».

Дальше – больше. Как вполне аргументированно это показывает опять-таки Юрий из Сум («Перспективы армий сторон на зимнюю кампанию»), реально хунта готовится не к наступлению, а к обороне: первая линия – Мариуполь – Волноваха – Курахово – Константиновка – Артемовск, запасная линия обороны – Славянск – Краматорск – граница Днепропетровской области – Бердянск. Армия хунты не готова не то что к наступлению, а вообще к боевым действиям, и в условиях зимнего сидения в окопах просто рассыплется:

«Техника это теперь главный критерий боеспособности украинских вооруженных сил. Худо-бедно наскрести ЛС еще можно. Конечно, уже не того качества и количества, как весной. Но можно. А вот техника со складов уже выбрана вся. Если ВСН дадут передышку, то обратно в строй вернется техника, поврежденная в летнюю кампанию. Но даже с учетом этого ее уже не хватит на укомплектование всех частей. Тем более что уже до половины войск первой линии составляют второсортные части (ТО, ПС).

Но и это не самая главная проблема ВСУ-МВД. Катастрофическое падение боевого духа. Иловайск окончательно сломал украинскую армию. Гигантские потери (1.5-2 тысячи только убитых), откровенное предательство командования, – все это привело к необратимым последствиям: Это уже стало нормой. Большая часть ВСУ – это мобилизованные более полугода назад люди. Злые, обманутые, разочарованные. Держать эту массу людей зимой в окопах будет невозможно. Моральное разложение от бессмысленного (по мнению солдат) сидения в окопах, когда у них дома семьи быстро скатываются в нищету, уже к зиме приведет к массовым дезертирствам. Ожидаемый в конце осени дефолт полностью перекроет снабжение армии (волонтеры просто не смогут ничего собрать у нищего населения, а централизованно армия и сейчас практически не снабжается, за исключением ГСМ и боеприпасов). И она исчезнет».

Т.е. к чему это. Зима окончательно показалась из-за поворота. Давление на Порошенко идет со всех сторон. В том числе и из Вашингтона. Но Обама показательно основным направлением удара для США видит не Россию, а боевиков из ИГИЛ и переносит туда основную тяжесть принятия решений. Этим и многими другими деталями США показывают, что они умывают руки из украинского бардака и не собираются воевать с Россией из-за Украины. В этом плане визит Порошенко в Вашингтон преследовал исключительно пиар цели – чтобы его не сбросили свои же фашисты после возвращения из Америки и дали ему довести до конца план Путина.

Т.е. Россия добилась всех своих военных целей и без продолжения боевых действий и новых жертв среди гражданского населения. И это – достижение «партии мира».

![]()

Социальная сфера и экономика

На этом фоне на Украине начинают происходить экономические минивзрывы, вроде роста гривны к уровню 15-16 гривен за один доллар и веерных отключений электричества в ряде регионов. Сегодня уже затронуло и Киев. Уголь заканчивается. Первых поставок из ЮАР через Мариуполь следует ждать не ранее ноября-декабря. И это в лучшем случае. Т.е. без российского газа зимой Украина начнет замерзать, что чревато взрывом уже внутри самой хунты. Именно поэтому сейчас ЕС всячески подталкивает Киев к подписанию любого временного соглашения по цене на газ с Россией, чтобы Киев не начал воровать газ из трубы, которую в этом случае может перекрыть Россия, и тогда мерзнуть начнет уже Европа. Остается один открытый вопрос – ЕС напрямую будет платить за Украину за российский газ или опосредованно в виде кредитов Украине на оплату российского газа?

Аналогичные по содержанию, только более жесткие по форме (из-за разрушенной инфраструктуры) задачи стоят и перед республиками Новороссии. И эти задачи гораздо более важные, чем продолжение наступления – территорию и разрушенную инфраструктуру надо восстанавливать ударными темпами. Вопрос только в одном – маленький нюанс – кто это будет делать? Россия или сами республики? А сами республики это опять-таки кто – жители на свои собственные сбережения или олигархи? Вопросов много. И сегодня они уже гораздо важнее продолжения войны – с остатками окраины и воевать уже не надо, за зиму страна в нынешнем виде просто прекратит свое существование.

И о конце войны между «партией слива» и «партией войны» в умах отдельных блогеров.

Аналитика Юрия из Сум, а также некоторых других блогеров, показывает, что каким-то «парадоксальным» образом, но все происходящее в течении последнего месяца, начиная с Минска-1, играет в пользу России даже без «продолжения» военных действий в условиях нынешнего «перемирия». Появляются некоторые весьма серьезные штрихи (раз и два) в оценке ситуации и видении российской линии на Украине, которые показывают, что реально партия Кремля была намного сложнее, чем это виделось блогерам из «партии войны».

Суть этой линии сводится не просто к тому, чтобы перекупить отдельных украинских олигархов и поставить их на службу тому новому русскому государству, которое в муках рождается на территории умирающего украинского (старого русского проекта, базировавшегося на мифе о триединстве русского, украинского и белорусского народов) проекта. Ее суть в образумлении украинского олигархата. Если кратко, то сейчас Кремль создал следующую ситуацию на Украине для олигархов: хотите продолжения войны – пожалуйста, мы можем тянуть ее сколько угодно. Только нам-то по барабану, а вы каждый месяц ее продолжения будете терять свои капиталы. На примере Ахметова показывают, что никакой экспроприации в новом государстве не будет.

Тем самым решаются две взаимосвязанные задачи: а) экономику разрушенной Украины будет восстанавливать не Россия, а сами олигархи, если они хотят сохранить свой статус в новом государстве, б) украинские олигархи начинают вписываться в российскую политическую систему.

Т.е. своими действиями в течение последних месяцев не только на полях сражений, но и около (например, вроде пресловутой встречи бизнесменов двух стран в Киеве, о которой писали как про один из показательных эпизодов «слива») Кремль сумел-таки украинскому олигархату доказать, кто теперь их новая крыша и какие правила игры будут действовать. Не исключено, что отжим «Системы» – это пряник не российскому олигархату, а украинскому. И, судя по Ахметову, украинский олигархат понял и принял эту новую схему – Украина как государство, не то, что там даже Янукович или Порошенко (который сам олигарх), оказалась совсем не той крышей, которая может обеспечить их бизнес.

Они оказались перед двумя перспективами: перманентная война на Украине, в результате которой либо они разоряются, либо их имущество экспроприируется «восставшими массами», после чего мирно перекочевывает к российским олигархам, либо они принимают те условия игры, которые им предложила новая «крыша», и переходят в лагерь победителей. Им нужна Украина? – Да бросьте… Военные победы сил Сопротивления создали необходимый задел и фон для этой, гораздо более важной и сложной игры. Честь и хвала командирам сил Новороссии, но дальше начинается другая песня.

Вписывание в российский проект не только народа окраины, но и бизнес-элиты, придает совершенно новый поворот российской политике и не только на Украине. Это действительно очень сильный заход, то, чего так и не было сделано за предыдущие 24 года после развала СССР. И если украинский бизнес (самый сильный на постсоветском пространстве после российского) зайдет под крышу Москвы, то дальнейшие выводы очевидны.

И это все результат работы так называемой «партии слива»?

Что на этом фоне предлагала партия блогеров-патриотов, «партия войны»? Она предлагала идти войной до победного конца в Киеве, при этом не смущаясь и не думая ни о санкциях США и ЕС, но и том, что в таком случае США отрывают ЕС от России навсегда, ни о том, что в этом случае именно Россия будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру не только ЛНР и ДНР, но и всей Украины, т.е. именно на России дополнительно повиснет забота о 45-миллионном практически поголовно безработном населении братской страны. И это на фоне торгово-экономической войны с Западом. Т.е. предлагалось достижение любыми путями одной небольшой тактической цели, и при этом не просто проиграть все стратегические, но и, возможно, опять столкнуть Россию в пропасть гражданской войны в результате роста кризисных явлений как в экономике, так и в политике. Но это – ловушка.

Т.е. ничего хуже войны с Западом и этих новых украинских гирь на новом русском проекте придумать для торможения развития России было нельзя. На этом фоне в стране произошел бы рост радикальных настроений, новая смута и вместо сильной, но, возможно, еще не процветающей России, мы бы получили через 3-4 года аккурат к президентским выборам новую Гражданскую войну и 1917 год. «Отличный сценарий», ничего не скажешь. Соответственно, возникает вопрос – какие реальные были цели у той группы, которая, прикрываясь патриотической риторикой, развернула в информационном пространстве эту войну между «башнями Кремля»? Пока думать о том, что это был заход против Путина, но только не с провального либерального, как показала последняя акция в Москве, а с патриотического (псевдопатриотического) фланга, не будем. Но тревожный звоночек прозвучал.

На этом, я думаю, в войне «партии слива» и «партии войны» в головах отдельных блогеров можно поставить точку. А вот то, что Кремль обозначил себя в качестве новой крыши для всей бизнес-элиты всего постсоветского пространства – это гораздо серьезнее и весомее, чем то, что можно было предположить. Это гораздо круче Крыма и Новороссии, пусть и не так громко и пафосно. Это новое измерение того имперского пространства, которое создается на пространстве осколков Советского Союза, и значение этой комбинации имеет гораздо больший формат, чем нынешняя украинская проблематика.

Юрий Баранчик, исполнительный директор Института информационных войн (Москва)

Ростислав Ищенко.

В обозримом будущем Украину поделят на подмандатные территории

Наши многочисленные друзья и соратники, перешедшие от паники всепропальства марта—августа к пониманию того, что войну можно выиграть быстро и без особых проблем, нашли для своей паранойи новую тему: «Партия мира всех сливает!»

Ясное дело, сливает. Вот прям с 2000-го года и сливает. Помню, в Грузии в 2008 году тоже сливала. Правда, там плакальщики слива развернуться не успели — все слишком быстро закончилось. Но, некоторые до сих пор страдают по не взятому Тбилиси. Впрочем, о Тбилиси я уже писал — подумаем о Киеве.

Путин обманул Баррозу.

Киев можно взять не за две недели, а за два дня (примерно столько времени понадобится моторизованным соединениям, чтобы не торопясь доехать от границы до столицы и подать руку десантникам, способным занять Борисполь уже через пять-шесть часов, после поступления команды). За две недели можно взять Львов. Причем в городе не будет ни одного бандеровца, а «Правый сектор» будет спорить со «Свободой» по вопросу как правильно выходить встречать воинов-освободителей: с красным флагом или с триколором. Думаю, что на всякий случай прихватят оба. И чирикать будут на таком совершенном русском, что преподаватели филологии МГУ обзавидуются.

Но это все лирика. Закономерен вопрос: «Если все так просто, чего же не берут»? Тем более что санкции и враждебность со стороны США не с украинским кризисом начались и не на нем закончатся. Это только «талантливые» и патриотичные киевские офисные хомячки и их либеральные московские подельники могут искренне веровать, что национальная идея США заключается в обеспечении «свидомых» украинцев едой, питьем, деньгами и национальной гордостью за счет Федеральной резервной системы.

Оставим в стороне тактику внешнеполитической борьбы. Это вопрос сложный и не решаемый однозначно. На предположение о выгодности поспешать, не поспешая, всегда можно ответить, что лучше быстро решить проблему одним ударом, чем рубить хвост собаке по частям. Данный спор решается исключительно эмпирическим путем, но, к сожалению, на одной Украине невозможно поставить два эксперимента подряд, чтобы посмотреть какой подход эффективнее —«бобик сдохнет» уже после первого.

Я также далек от мысли об абсолютизации (как это делают некоторые коллеги) «всеукраинской ненависти» к России, с которой якобы будет трудно бороться. Большинство соглашается, что люди, привыкшие к ватерклозетам и вайфаю, не пойдут воевать в схроны, но боятся, что миллионы зомбированных граждан «нэзалэжной» будут потихоньку гадить, где только можно, как это действительно отлично умеют делать галичане, за шестьсот лет до совершенства отточившие мастерство мелкой пакости на поляках, австрийцах и венграх.

Не думаю, что и эта проблема останавливает российское руководство. В конце концов, Сибирь велика, а населения там мало. Впрочем, уверен, что радикальные меры и вовсе бы не понадобились. Люди, которые за пару недель в декабре 1991 года из сторонников СССР и социалистического выбора вдруг стали махровыми «европейцами», «НАТОвцами» и «капиталистами», а затем даже не заметили, как из демократов превратились в нацистов, а из поборников свободы слова и прав человека в душителей любой нестандартной мысли, спокойно и незаметно станут русскими, как стали украинцами. Конечно, русские они тоже будут такие же, как были украинцы (до первой серьезной проблемы), но властям хлопот не доставят. Данный тезис подтверждается тем, что из миллионов проклинающих Россию и требующих войны в тылу никто (кроме нескольких тысяч уже перебитых эйфоричных апрельских добровольцев, собиравшихся «наводить порядок» в еще не вооруженном Донбассе) на фронт не рвется. Все предпочитают «волонтерить в свободное от работы время» (как они это называют). То есть, повышать чувство собственной важности, необременительно собирая «гуманитарку» для фронта. Все именно собирают, даже отвозят ее единицы, ведь там, куда везут, случайно могут убить.

В принципе, есть только одна проблема, не решаемая в рамках теории быстрого захвата Украины. Это проблема прокорма сорока миллионов украинских «европейцев», половина из которых привыкла, что главное в этой жизни — скакать на майдане, и работать не просто не хочет, но не умеет, пребывая в уверенности, что жизнь, как в кино, наступает в момент приобщения к неким сакральным «европейским ценностям».

Разрушение украинской экономики под рассказы о приближающемся европейском рае, готовом наступить в момент подписания соглашения об ассоциации, начали еще Янукович—Азаров—Арбузов и компания их подельников. Но проблемы, созданные «преступным режимом», были решаемы (хоть и не без трудностей). После февральского переворота уже не разрушение, но уничтожение украинской экономики пошло такими темпами, что в июне о ней имело смысл говорить только в прошедшем времени.

Что имеем на сегодня?

Страна с консолидированным внешним долгом порядка 140 млрд долларов, без экономики, без бюджета, с двумя миллиардами долларов на счетах правительства и 15-ю миллиардами в золото-валютных резервах, из которых практически все уже не в золоте, не в валюте, а в ценных бумагах, ликвидность которых вызывает у экспертов справедливые сомнения. Страна, живущая только за счет траншей МВФ, который уже пригрозил остановить финансирование. И остановит, поскольку все, что Украине еще дадут, уже никогда не вернется. Поэтому не дадут ничего или почти ничего. Страна, в которой по городам и весям гуляет без присмотра сто тысяч до зубов вооруженных людей, уже начинающих соображать, что единственным средством производства и (одновременно) орудием труда, способным прокормить семью, остался автомат (именно автомат, а не танк, поскольку танк еще заправлять каким-то образом надо, а автомат, как швейная машинка «Зингер», — неприхотлив и всегда готов к работе).

Добавим, что эта страна в текущем году мало что посеяла и еще меньше собрала, поскольку была занята гражданской войной, а сейчас собирается во исполнение своих контрактных обязательств продать за рубеж стратегический запас зерна. Вспомним напоследок, что ее города (в том числе миллионники и субмиллионники) нечем отапливать.

Если вы такую страну занимаете, то ответственность за судьбу ее населения падает на вас. И это не только моральная ответственность. Международные конвенции возлагают на государство, оккупировавшее какую-либо территорию, полную ответственность за обеспечение потребностей ее населения. До окончательного урегулирования территория Украины, с международно-правовой точки зрения, считалась бы оккупированной, и Запад бы требовал обеспечивать ее население по самым высоким европейским нормам. Российский бюджет бы это просто не потянул, а бросить миллионы на вымирание не только аморально и преступно (с точки зрения международных норм), но и просто опасно — это за «национальную идею» на Украине готовы умирать единицы, а за выживание бороться будет каждый (все сорок миллионов оставшихся душ).

Что выигрывает Москва, затягивая время и ведя переговоры?

Во-первых, ответственность за киевский режим, а значит и за судьбу большинства граждан Украины (которые пока находятся на подконтрольных Киеву территориях) лежит на Западе, недвусмысленно заявившем о своей готовности взять Киев под опеку.

Во-вторых, в Киеве усиливаются внутренние дрязги, начинается война всех со всеми, пауки в банке, не находя другой пищи, начинают пожирать друг друга. Можно не сомневаться, что наверх в этой борьбе всплывут самые неадекватные нацисты.

В этот момент наступает в-третьих: если Порошенко еще как-то признали легитимным и, хоть денег и не давали, но аплодировали стоя, то какому-нибудь Ярошу или Музычко (которые придут ему на смену в ходе очередного переворота) руку будет подавать не просто некомильфо (это бы Запад пережил, местные политики сраму не имут), но невыгодно — с Украины уже ничего нельзя получить, поэтому и пачкаться об нацистов бессмысленно. Материальной прибыли никакой, зачем же нести моральные убытки?

При этом понятно, что воевать с Донбассом нацисты будут без американской и европейской помощи столь же «эффективно», как и с этой помощью. В их «боеспособности» все уже убедились (на неделю бегства и сдачи в плен, может быть, их и хватит). Зато убивать мирное население, особенно по этническому признаку, дорвавшиеся до власти нацисты будут с особым удовольствием. Они, ведь, неандертальцы, не понимают, что у них в запасе будет всего несколько дней — даже не несколько недель. Они будут уверены, что построили «тысячелетний рейх».

Теперь — в-четвертых: убивать будут не только русских. А значит, венгры, румыны, поляки, давно точащие зубы на Буковину—Галицию—Закарпатье и мечтающие «ликвидировать последствия пакта Молотова — Риббентропа», будут просто вынуждены «взять под защиту» интересующие их территории.

И это, в-пятых, все меняет для России, поскольку она, продвигаясь даже до Збруча, становится уже не «агрессором», но участником гуманитарной операции. Кстати, совместной с ЕС.

И дальше все общее: ответственность, расходы, заинтересованность в международно-правовом урегулировании. И необходимые механизмы, обеспечивающие раздел бывшей Украины, сразу найдутся (ведь в этом будет заинтересован ЕС, а косвенно и США). Главное же, деньги (огромные деньги) будут вкладываться не в спасение непонятных людей, населяющих территорию со спорным статусом, но в обустройство собственных земель, населенных собственными гражданами.

Наконец, у самых неизлечимых русофобов за счет того, что часть украинских территорий отойдет к Евросоюзу, будет тот же выбор, что был у жителей Крыма (где желающим предоставили возможность свободно перебраться в материковую часть Украины) — они смогут перебраться на «европейские» (румынские, венгерские, польские) территории. Удерут самые активные — «лидеры общественного мнения», а без них русофобия в центральных областях быстро сойдет на нет (нет «лидеров», нет и «мнения»).

Так чего бы не потерпеть пару-тройку месяцев ради благого дела? Кстати, с Порошенко, Кличко, Яценюком и компанией нацисты расправятся куда эффективнее всяких там гаагских и нюрнбергских трибуналов. Мелочь, конечно, но приятно.

И ФЕЛИКСА И ТОВАРИЩА СТАЛИНА НЕПРЕМЕННО!

Минобороны РФ возродило дивизию имени Феликса Дзержинского, чем возмутило некоторых российских правозащитников.

Возвращение дивизии имени Дзержинского говорит о том, что власти игнорируют мнение тех, кого это может оскорбить, заявила глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева в интервью “Эху Москвы”. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Сергей Кривенко, в свою очередь, посчитал, что так переименовывать – “абсолютно неуместно”.

Я так думаю, что если Волгограду вернуть имя Сталинград, то всю эту недобитую шоблу пГавозащитников немедленно хватит кондрашка, разобьет паралич, а оставшаяся часть забьется в падучей.

Только ради этого нужно сделать : и справедливость восстановить и перхоть с тела Родины стряхнуть.

Намедни бельгийской журналистке сказал, что в Сталинграде была не просто решающая битва Великой Отечественной войны, а схватка двух мировоззрений,

добра и зла, Красного проекта социальной справедливости и фашистской Европы.

А на её вопрос надо ли европейцам опасаться возвращения сталинизма в России посоветовал ей начать бояться своих придурков в правительствах, лежащих под США и превративших свои государства в рассадники педерастии, мультикультуризма, ювенальщины, скотского потребления, оторвавших свои народы от корней, традиций и верований, сделав их послушным стадом, забывшим величие своих предков.

Путин нащупал ахиллесову пяту Запада

В июне на «Новая Русь» опубликовала материал Великая антиолигархическая революция, где отношения российского национального лидера Владимира Путина и олигархического капитала в России квалифицировались как антагонистические и требующие своего разрешения. В материале прогнозировалось, что конфронтация олигархов с Кремлем будет продолжена: «Путину рано или поздно придется сделать новые и довольно жесткие шаги в направлении дальнейшего сужения (вплоть до полного искоренения) корежащей все государственное здание олигархической вольницы просто потому, что без этого на всех его планах возрождения России можно ставить жирный крест».

В июне на «Новая Русь» опубликовала материал Великая антиолигархическая революция, где отношения российского национального лидера Владимира Путина и олигархического капитала в России квалифицировались как антагонистические и требующие своего разрешения. В материале прогнозировалось, что конфронтация олигархов с Кремлем будет продолжена: «Путину рано или поздно придется сделать новые и довольно жесткие шаги в направлении дальнейшего сужения (вплоть до полного искоренения) корежащей все государственное здание олигархической вольницы просто потому, что без этого на всех его планах возрождения России можно ставить жирный крест».

Не прошло и трех месяцев, как «новые и довольно жесткие шаги Путина» в отношении местной олигархии стали наполняться практическим содержанием.

Комментаторы, сводящие тему ареста миллиардера Владимира Евтушенкова к его махинациям с «Башнефтью», склонны выдавать желаемое за действительное. А именно, локализовать данную тему частным случаем и, упаси Боже, не дать ей стать властительницей умов и иллюстрацией некоторых глобальных тенденций.

Между тем, Владимир Путин, судя по всему, сделал именно глобальные выводы относительно номинально российского олигархата, основой для которых стала драма, переживаемая Украиной. Тамошние воротилы крупного бизнеса, комфортно угнездившиеся на руинах экономики бывшего СССР и наловчившиеся успешно извлекать выгоду из этих развалин, привели свою страну в экономическое рабство Западу. И когда тому понадобилось поставить окончательную точку в геополитической судьбе Украины, олигархи все как один предали и ее народ, и ее государственную самостоятельность.

Наверняка именно этот урок стал для Путина одним из ключевых в украинском опыте. И, наложившись на четкое понимание того, что псевдороссийские олигархи ничуть не лучше псевдоукраинских, и в случае надобности точно также сдадут родину с потрохами, побудил Кремль к жестким превентивным действиям по зачистке олигархической поляны.

Не исключено, что точно теми же соображениями кремлевских верхов объясняется и тот факт, что официальная Москва ни разу не обнаружила своего негативного отношения к многочисленным инициативам молодых лидеров Новороссии, которые предприняли немало усилий для превращения локального народного восстания в полномасштабную антиолигархическую революцию. И такая позиция вполне логична — уж если где и начинать тотальную войну с олигархами, так именно на Украине, где их полновластие уже привело к национальной катастрофе.

Конечно, их коллеги по другую сторону границы не такие безбашенные и хорошо понимают, кто в доме хозяин. Но в свете нынешних фундаментальных расхождений России с Западом, все это уже малосущественно. Потому что и здешняя олигархия, точно также, как и украинская, является в своей основе компрадорской, заточенной на встраивание России в западную экономическую систему в качестве сырьевого придатка на самых невыгодных для страны, фактически загоняющих ее в рабство условиях. Уже не говоря о том, что в некоторых случаях и та, и другая олигархии переплетены между собой до состояния полной неразъемности.

Как бы хорошо, по крайней мере публично, представители этого типа экономических интересов ни относились лично к Путину, как бы они его ни боялись, объективная логика неизбежно будет толкать их к сопротивлению власти. Тем более жесткому, чем больше эта власть будет перекладывать руль российского государственного корабля на антизападный курс.

Кстати, именно на сентябрь московский олигархат планировал первое организованное публичное выступление против политики Путина в виде анонсированной Анатолием Чубайсом «встречи лидеров росийского бизнеса». И, вполне возможно, арест одного из этих лидеров был нацелен именно на то, чтобы сломать эти планы.

И вот что еще любопытно. Не успели российские власти надеть на Евтушенкова электронный браслет, как из Америки последовало весьма необычное, особенно на фоне нынешней антироссийской истерии, заявление. Помощник госсекретаря США, координатор американских санкций против России Дэниел Фрид выразил мнение, что Запад может смягчить или отменить санкции в отношении Москвы и без возвращения Крыма Украине. С учетом нынешнего мейнстрима американской политики, заточенного на прямо обратное, — всяческое утеснение России и отъем у нее крымского полуострова, это заявление звучит настоящей сенсацией. И хотя Д.Фрид объяснил такую возможность прогрессом на мирных переговорах в Минске и прочими частностями, факт совпадения данного предложения Москве с арестом одного из виднейших российских олигархов представляется знаковым.

Характерно, что даже впечатляющие военные успехи Новороссии не заставили США отказаться от своего предельно жесткого курса в отношении РФ. Но стоило только Путину в порядке ответа на западные санкции «пощупать за вымя» одного из московских компрадоров, как в Вашингтоне сразу заговорили о возможности без проблем признать Крым российским. Похоже, история с Евтушенковым и с тем, что на самом деле за этим стоит (а это вовсе не банальная махинация с «Башнефтью»), испугала западную верхушку куда сильнее, чем даже угроза потери всей Украины.

Путин совершенно определенно дает понять, что в его руках для продолжения нынешней дискуссии с Западом есть аргументы куда более сильные, чем запрет на поставки «ножек Буша» или брюссельской капусты. А именно — полный демонтаж компрадорского олигархата как первый этап той самой всемирной антиолигархической (читай — антизападной) революции, которая уже давно назревает в этом мире, о необходимости решительного переустройства которого на более гуманных и справедливых началах говорит даже сам Папа Римский. И Владимир Путин, который встретился с понтификом аккурат после его революционного выступления, является на сегодня единственным мировым лидером, который такой всемирный поход за справедливостью может не только возглавить, но и довести его до логического конца.

Поэтому даже малейшая угроза Путина пойти по такому пути, а именно так следует понимать глубинную суть происходящих событий, в состоянии вогнать его западных визави в состояние, близкое к полной прострации. Ведь на Западе прекрасно отдают себе отчет в том, что выстроенная там система финансово-олигархической власти, при всем ее кажущемся всесилии, нынче скорее напоминает карточный домик, готовый рассыпаться от малейшего толчка. И, похоже, Кремль действительно нащупал ту ахиллесову пяту, в которую ему следует бить.

![]()

Тем более что это полностью соответствует фундаментальным интересам российского государства и общества. Которые состоят отнюдь не в том, чтобы присутствовать при дальнейшем разграблении собственной страны западными кровососами и их местными подкаблучниками.

По словам Джульетто, США использует украинский кризис в качестве инструмента давления на Россию. Американцев также сильно интересует сланцевый газ, которым очень богата земля Донбасса. Ради экономических и геополитических целей Америка готова на многое.

К сожалению, для Новороссии ожидается новая серьезнейшая провокация со стороны украинских властей. Конфликт еще не остановлен. Мирный договор постоянно нарушается и в скором времени война начнется с новой силой.

Большинство населения ЕС не подозревает, что на самом деле происходит на Юго-Востоке Украины. Европейские СМИ подают однобокую информацию, в угоду политическим предпочтениям своих хозяев. Тем самым, нарушаются основополагающие принципы свободы слова и демократии.

Путин имеет определенные намерения относительно дальнейшего развития ситуации на Украине. Он ждет, пока ситуация прояснится, а для этого нужно несколько месяцев. Европа поймет, что для дальнейшей поддержки Украины нужны огромные деньги, которых никто не даст. Также возникнут огромные проблемы с газопоставкой из РФ. Вот тогда кризис действительно можно будет разрешить дипломатическими методами. Но пока что следует готовиться к осложнению обстановки и новым провокациям со стороны Киева.

Напомним, 31-летней Савченко предъявлено обвинение в соучастии в убийстве российских журналистов. По версии следствия, Надежда служила корректировщиком артиллерийского огня в карательном батальоне “Айдар”. 17 июня под Луганском она передала минометному расчету координаты местных жителей, среди которых находилась съемочная группа ВГТРК. В результате обстрела погибли журналист “Вестей” Игорь Корнелюк и звукооператор Антон Волошин. Вскоре наводчица была задержана.

Луганский священник протоиерей Владимир Морецкий, освобожденный накануне из украинского плена, рассказал о том, в каких условиях пребывали он и его товарищи в плену. По словам священника, захваченных заложников жестоко пытали.

«Сказать о том, что нас били – это ничего не сказать. Нас убивали. Нас расстреливали, нам ломали кости, нас били не только руками и ногами, но и прикладами и всеми подручными средствами», – рассказал освобожденный пленник.

чтобы не .

Он рассказал, что руки во время пыток у него и его товарищей были связаны за спиной. Мужчин ставили лицом к стене и наносили побои.

Протоиерей Владимир Морецкий был взят в украинский плен в мае 2014 года. Его обвинили в создании террористической группировки на территории Украины. В июне в ряде СМИ прошла информация о его освобождении, однако позже выяснилось, что настоятель одного из луганских храмов по-прежнему находится в плену. Освободить священника удалось только несколько дней назад.

ДРУГОЙ СЛУЧАЙ…

Протоиерей Олег Трофимов, уроженец Северодонецка, сообщил, что киевские каратели произвели обыск в его доме и прослушивают его мобильный телефон …

Открытым текстом: Москва все понимает

Редко, очень редко, можно услышать так называемый “прямой текст”, когда топовый политик говорит именно то, что думает, а не то, что требуют правила международной дипломатии или политическая целесообразность. У меня есть подозрение, что последние заявления Лаврова как раз для тех, кого беспокоит проклятый русский вопрос “Понимает ли Кремль, что происходит?”.

В интервью ТАСС (кстати, поздравляю коллег с возвращением исторического названия!!), Лавров поставил все точки над i в плане того как Кремль видит ситуацию на Западном Фронте: конфликт США с нами носит фундаментальный, принципиальный и преднамеренный характер. Цитирую: “Не было бы Крыма и юго-востока Украины, Запад придумал бы что-нибудь еще. Поставлена цель: любой ценой вывести Россию из равновесия. Задача сформулирована давно. Возьмите ту же Сирию. Пару лет назад на нас ведь ополчились как на защитников тиранящего собственный народ диктатора.”

Для особо одаренных Лавров повторяет этот посыл еще раз, ну совсем прямым текстом:

“Повторю: было бы желание, а повод найдется. Вашингтон и некоторые европейские страны не вчера решили изолировать Россию”

Соответственно, Кремль не вчера об этом узнал и рассматривает ситуацию по линии Сирия — Иран — Украина как звенья одной цепи и как эпизоды одной большой кампании по уничтожению России.

В этом контексте хочу в режиме блиц прокомментировать несколько последних событий:

1. Перемирие. На мой взгляд ему осталось жить недолго.

К вопросу о его целесообразности: тягать ЛЭП, чинить/приводить в порядок газотрубу на Луганск/Донецк которая не использовалась хз сколько лет, возить конвои с гумпомощью и “гумпомощью” лучше в тишине и не под обстрелами. Имхо, наличие газа и света в ЛДНР – сильный козырь на будущих этапах конфликта. Ставлю 9 к 1, что военный конфликт (с периодическими переговорами) — надолго и дай Бог чтобы промежуточный финал мы увидели в этом году.

2. Блокирование реверса на Украину Газпромом. Европейцам послали сигнал, что “зима близко” и что Газпром/Кремль вполне серьезны в своих намерениях довести газовый конфликт до конца.

3. Стрелок в Москве. Жив — хорошо. Верит Мюриду и работает с Мюридом — плохо. Катастрофически плохо, причем в первую очередь для него самого.

4. Введение Ассоциации ЕС-Украина перенесли на 2016 год. Поздно, господа. Этот вариант компромисса Путин (через Януковича) предлагал на прошлой итерации конфликта. Теперь это можно зафиксировать как признание Брюсселем того что Москва была изначально права, но не более того. Ставки сильно поднялись с того момента, когда такой вариант был актуальным.

5. Санкции — чем больше, тем лучше. Главное, чтобы подольше растянулся процесс, у нас еще не все готово по альтернативному СВИФТу и другим компонентам финсистемы, но над ними упорно работают. Скорость с которой это все идет сейчас — почти идеальна.

6. Контракт с Ираном по нефти начинает выкристаллизовываться.

Отдельно нужно поблагодарить особо отмороженных товарищей в Вашингтоне, которые решили в конце августа ввести новые санкции против Ирана — это был неожиданный ход, так сказать “дипломатия в стиле Кличко”, которую могут оценить не только лишь все. В Тегеране не оценили. Можно сказать, что иранское руководство успешно прошло тест на IQ.

7. Путин пригласил Индию, Иран, Пакистан в ШОС. Если реализуется хотя бы одно из этих приглашений, это будет огромная победа антиамериканской коалиции.

8. Намеки на возможность выхода России из различных международных договоров. Это не про ЕСПЧ, нет. ЕСПЧ — мелочь жизни. Гораздо интереснее различные договоры о ядерных вооружениях, в том числе запрещающие размещение ядерного оружия в космосе и на подводных платформах (у берегов США) — эти направления гораздо интереснее. Особых вложений не требуют, многие технологии уже есть, а кошмарность для США — отменная.

Конец осени будет очень жарким. Даже слишком.