.

.

5 марта 2016 года РОО «Бородино–2012–2045» и КПРФ

на Красной площади провели возложение цветов

к могиле ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ НАРОДОВ

дорогого товарища ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА.

В этот день 63 года назад остановилось СЕРДЦЕ ВЕЛИЧАЙШЕГО деятеля мировой истории.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Для того, чтобы разобраться в ПРИЧИНАХ ухода из жизни Генераллисимуса Сталина,

мы приводим целиком статью Арсена Мартиросяна

.

Известный современный исследователь Юрий Игнатьевич Мухин в своей знаменитой книге «Убийство Сталина и Берии» блестяще доказал, что незадолго до своей смерти Сталин предпринял новую попытку отсечь партократию от власти, от руководства государством.

Первая попытка, предпринятая в 1937 году, окончилась провалом и вакханалией репрессий, спровоцированных партократией в ответ на демократическую по характеру и сути попытку Сталина путем прямых, тайных выборов на альтернативной основе произвести уже тогда крайне необходимую ротацию правящей элиты.

Вторая же попытка, предпринятая Сталиным после войны, привела к его убийству в результате заговора партократии. Это и есть главный (внутренний) мотив убийства.

И что самое страшное, произошло это в точном соответствии с принципиальными положениями «классиков научно обоснованного» бандитизма во всемирном масштабе. Есть у них такое, внешне кажущееся сугубо политэкономическим выражение: «Вместе с возможностью удерживать товар как меновую стоимость, или меновую стоимость как товар, пробуждает алчность или auri sacrafames, «проклятая жажда золота», как говорил древнеримский поэт Вергилий».

Между тем, в сфере политики вместе с возможностью удерживать власть (товар) как меновую стоимость (то есть как возможность «рулить» государством, причем ни за что не отвечая, но располагая невиданными привилегиями), тождественная «проклятой жажде золота» алчность пробуждает в виде «LIBIDO DOMINANTI», то есть в виде «СТРАСТИ К ВЛАСТВОВАНИЮ».

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Когда партократия поняла, что Сталин вновь решил оторвать ее от власти в государстве, то, вспомнив 1937 год, она буквально озверела. После этого Сталину не так много осталось жить. И хотя это главный мотив убийства, но это всего лишь один из четырех мотивов, причем внутреннего порядка.

Кстати сказать, к нему вплотную примыкает еще один, если и не в статусе главного, то очень близко стоящего к такому определению мотив. Дело в том, что после войны Сталин возобновил интенсивное расследование причин невероятной трагедии 22 июня 1941 года в целях установления как сути трагедии, так и тем более конкретных виновников.

.

.

Многим наверняка хорошо известны слова Сталина о том, что «победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять… меньше будет зазнайства, больше будет скромности». Нередко эти слова Сталина увязывают с делом маршала Жукова, тем более что они были произнесены также в 1946 году, когда полководца примерно «выпороли» за отчаянную нескромность и приписывание себе чуть ли не всех боевых заслуг Советской Армии. Частично это и в самом деле так, но только лишь частично, причем в очень малой дозе.

На самом же деле Сталин подразумевал тщательное расследование причин трагедии 22 июня 1941 года, которое он в глубокой тайне начал еще в дебюте войны и которое в принципе-то никогда не прекращалось — просто на некоторое время активность разбирательства была снижена.

К концу 1952 года Сталин практически завершил это расследование — уже был завершен опрос оставшихся в живых генералов, командовавших частями в западных приграничных округах накануне войны. И это очень сильно встревожило высший генералитет и маршалитет. Особенно того же Жукова. Не случайно же они так резво переметнулись на сторону Хрущёва и чуть позже помогли ему осуществить государственный переворот 26 июня 1953 года.

Смертоносная убойность материалов этого расследования для генералитета и маршалитета была велика. В 1989 году знаменитое издание «Военно-исторический журнал» начал печатать некоторые материалы этого расследования, в частности, результаты проведенного Сталиным опроса генералов — когда они получили предупреждение о нападении Германии. Кстати говоря, все показали, что 18-19 июня, и только генералы Западного Особого военного округа черным по белому написали, что никаких указаний на этот счет не получали, а некоторые и вовсе узнали о войне из речи Молотова. Так вот, едва началась публикация, как тут же редакции «ВИЖ» так дали по рукам, что печатание материалов немедленно было прекращено.

Выходит, что даже тогда эти материалы были опасны для генералитета и маршалитета. Не публикуют их полностью и до сих пор. Следовательно, они по-прежнему представляют угрозу. Впрочем, и для властей тоже, потому как публикация этих материалов в полном объеме вызовет термоядерный взрыв во всей исторической науке, ибо перевернет буквально все и придется на коленях просить прощения перед могилой Сталина за всю клевету и грязь, которые на него обрушили после 5 марта 1953 года.

.

.

.

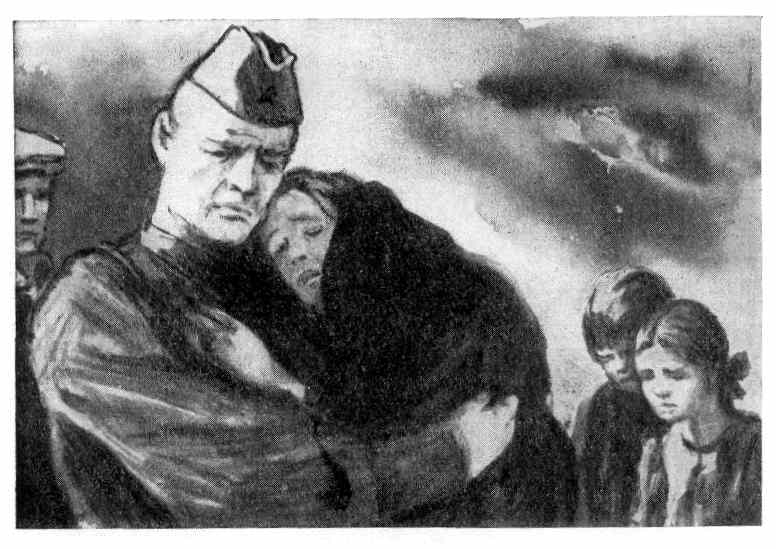

Прощание с Иосифом Сталиным. Район Калача Воронежской области. Март 1953 года

.

.

.

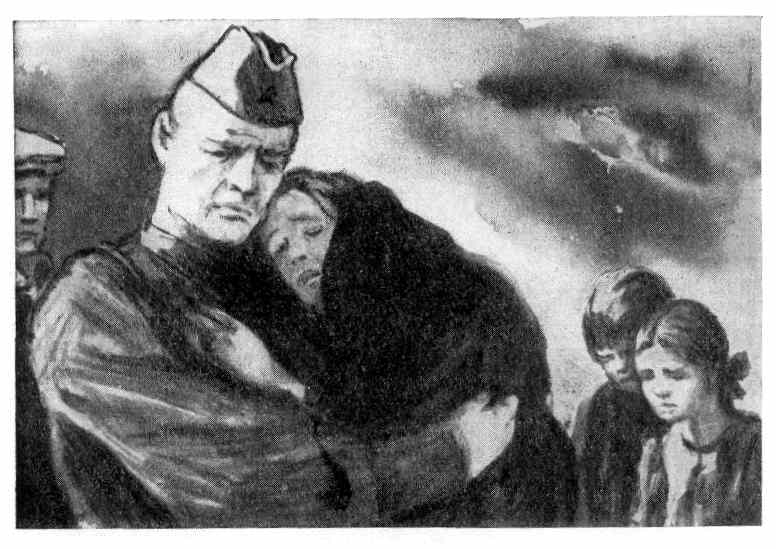

Рабочие завода «Динамо» слушают объявление о смерти Иосифа Сталина

.

Чем не мотив для убийства? Объективно он консолидировал шкурные интересы обеих частей военно-партийного комплекса. Сталин планировал удар сразу по двум направлениям: по партократии, которую намеревался навсегда отсечь от управления государством, и по высшему генералитету и маршалитету — в назидание будущим полководцам. Потому как за те невероятные жертвы, которые понес советский народ, они должны были ответить.

Свою же вину Сталин открыто признал, что хорошо известно. Более того, он вообще намеревался открыто покаяться перед народом за допущенные ошибки, особенно перед войной. Кстати, и это тоже сильно испугало партократию, потому как знала она свою кровавую вину перед народом, ох, как знала, как, впрочем, знала и то, что при Сталине-то ей придется ответить за все преступления.

Сталин прекрасно видел и понимал, что за годы войны партократия и высший генералитет так сцементировались на горе СССР, что уже как военно-партийный комплекс представляли колоссальную угрозу самому существованию СССР — делу всей жизни Сталина. Что, в общем-то, и подтвердилось в 1991 году.

ПОДРЫВ ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА

Так что в смерти Сталина был заинтересован также и высший генералитет и маршалитет, не все конечно, но значительная часть во главе с Жуковым. Вновь обращаю на это внимание, так как эта группировка мгновенно переметнулась на сторону Хрущёва и под его общим руководством устроила 26 июня 1953 года государственный переворот, в ходе которого без суда и следствия был убит (застрелен в собственном доме) Лаврентий Павлович Берия.

Между тем, Л. П. Берия, судя по всему, в тот момент был единственным человеком в тогдашней верхушке, который после смерти Сталина сконцентрировал в своих руках материалы этого красноречивого расследования причин трагедии 22 июня. Не говоря уже о том, что он фактически полностью расследовал и дело об убийстве Сталина.

На повестку дня вышел вопрос об аресте главных виновников —убийц Иосифа Виссарионовича — бывшего министра госбезопасности Игнатьева и Хрущёва, который курировал органы госбезопасности. 25 июня 1953 года Берия официально запросил санкцию ЦК и Политбюро на арест Игнатьева, а уже к обеду 26 июня был застрелен военными.

Кстати говоря, военные во главе с Жуковым устроили не просто государственный переворот с использованием вооруженных сил, а именно же по сценарию Тухачевского — то есть в соответствии с его танковым сценарием государственного переворота…

Но вот что далее интересно. В настоящее время можно с уверенностью говорить о квартете реальных мотивов убийства Сталина. Поразительно, но факт, что три из них связаны с самыми потаенными антисоветскими и русофобскими замыслами Запада. Соответственно, вывод напрашивается только один: произошла объективная консолидация интересов партократии (в том числе и как неотъемлемого компонента военно-партийного комплекса) с глобальными интересами Запада.

Хуже того. Отнюдь не исключено, но, скорее всего, что эта консолидация интересов была предварительно обсуждена. Посудите сами.

1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства СССР следующего содержания: «В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже привело к девальвации европейских валют. Что касается США, то не прекращающееся повышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе инфляция, о чем неоднократно заявляли ответственные представители правительства США, привели также к существенному понижению покупательской способности доллара.

В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательская способность рубля стала выше его официального курса.

Ввиду этого Советское правительство признало необходимым повысить официальный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, как это было установлено в июле 1937 года, а на более устойчивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля.

Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил:

- Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля.

- Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота.

- Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 копеек за 1 грамм чистого золота.

- Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из золотого содержания рубля, установленного в пункте 2:

4 руб. за один американский доллар вместо существующего 5 р.30 коп.

11 руб.20 коп. за один фунт стерлингов вместо существующего 14 р.84 коп.

Поручить Госбанку СССР, соответственно изменить курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.

В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изменений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к иностранным валютам с учетом этих изменений».

«Вдумайтесь, на что посягнул Сталин, — подчеркивает Ю. И. Мухин, — на святая святых США, на их базу паразитирования, на доллар! Ведь благодаря тому, что в международной торговле универсальной валютой является (в то время стал — А. М.) доллар, США имеют возможность всучивать миру крашеную бумагу с портретами своих президентов вместо реальных ценностей. А Сталин не то, что отказался использовать доллар во все расширяющейся международной торговле СССР, он даже оценивать товары в долларах прекратил. Можно ли сомневаться, что для США (да Великобритании тоже — А. М.) он стал самым ненавистным человеком?»

В сущности-то, Сталин попросту подорвал установленную после войны систему золотого стандарта доллара, опиравшегося на схему 34,5 доллара за одну тройскую унцию золота (31, 103477 г), под которую янки сумасшедшим образом производили бешеную эмиссию зеленых фантиков.

ГНЕВ ДЕ ГОЛЛЯ

Более образно суть дела передает пример, происшедший с президентом Франции де Голлем. В 1964 году французский министр финансов рассказал генералу де Голлю историю о том, как сложилась довоенная, а затем и послевоенная международная финансовая система. Он привел такой пример: «Представьте, на аукционе продается картина Рафаэля, идет битва за нее между немцем Фридрихом, арабом Абдуллой, русским Иваном и янки Джоном. Каждый из них предлагает за картину свои товары: араб — нефть, немец — технику, Иван — золото, а янки Джон с веселой улыбкой предложил двойную цену, вынул кошелек с пачкой новеньких стодолларовых банкнот, отсчитал, забрал картину и ушел».

.

.

Де Голль рассвирепел, собрал по всей Франции 750 млн. бумажных долларов и в 1967 году обменял бумажки на золото

.

«Где же трюк?» — спросил де Голль.

«Трюк в том, — ответствовал министр финансов, — что янки выложил сто стодолларовок, а фактически заплатил три доллара, потому что стоимость бумаги на одну банкноту в сто долларов — три цента…». То есть все богатство мира, все его золото текло в обмен на зеленые бумажки! Ранее, до войны, такую же роль играл английский фунт стерлингов.

Де Голль рассвирепел, собрал по всей Франции 750 млн. бумажных долларов и в 1967 году во время официального визита в США с диким скандалом, но обменял бумажки на золото, благо тогда в США сохранялся золотой стандарт. В Париж де Голль вернулся, имея на борту своего самолета почти 66,5 тонн золота (в 1967 году средняя цена одной тройской унции золота составляла 35,23 доллара).

После этого Де Голль прожил всего два года, причем на следующий год, в мае 1968 года ему устроили, как теперь говорят, знаменитые студенческие волнения, в результате которых он вынужден был уйти в отставку. А уже в 1969 году Франция со слезами на глазах прощалась со своим великим соотечественником. Сталин же после фактически такого же действия — разве что доллары прямолинейно не обменивал на золото — прожил ровно три года.

Так чем это не мотив для убийства — Постановление Совета Министров СССР от 1 марта 1950 года?! Когда речь идет о золоте, Запад не останавливается ни перед каким преступлением. Кстати говоря, обратите внимание на то, что во всех исследованиях о смерти Сталина четко указывается, что беда с Иосифом Виссарионовичем произошла в ночь на 1 марта.

Между тем, с давних пор, еще со времен смерти Ивана Грозного история фиксирует паскудную англосаксонскую манеру именно в это же время оказываться причастными — прямо или косвенно — к смертям великих государей России — в самом начале марта…

ОПЕРАЦИИ «КРЕСТ» И «МОГИЛА»

К вопросу о вводе золотого стандарта рубля и исчисления валютного курса рубля именно на этой основе вплотную примыкает одна, фактически детективная история. Дело в том, что по данным профессора Владлена Сироткина: «Сталин отказался искать «царское золото» вместе с союзниками по антигитлеровской коалиции, не послал в июле 1944 года в США своих представителей на Международную финансовую конференцию в Бреттон-Вудс, где были созданы МВФ и Всемирный банк (а в их уставной капитал перешло все «бесхозное золото» — нацистское, «еврейское», царское и т. д.), и доллар после этого стал самой обеспеченной послевоенной международной платежной валютной единицей».

Сталин начал поиски «царского золота», включая и золота семьи последнего российского императора, самостоятельно. Для этого был разработан план «Крест». К слову сказать, аналогичная операция проводилась еще до войны.

Американцев не устраивала такая акция. Поэтому в 1946 году вторично появляется «лже-Анастасия» — все та же Андерсон. В ответ Сталин поручает в том же 1946-м соорудить под Екатеринбургом «Могилу» расстрелянной царской семьи, закрывая вопрос об Анастасии.

.

.

Монастырь в честь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

.

Кстати, операция «Могила» была настолько серьезной, что курировал ее сооружение (по замечанию профессора Сироткина, «уж какие кости в нее закопали — Бог ведает») лично В. М. Молотов.

После смерти Сталина операцию «Крест» почему-то прекратили. Материалы ее до сих пор за семью печатями хранятся в архиве ФСБ.

Все дело в том, что США, а также Великобритания своровали у России гигантское количество золота. При царе под надуманным и навязанным лично Витте предлогом в США уплыло примерно 23 доверху груженных золотом парохода. Как минимум, тысяча тонн. Не меньшее количество золота переправил в США и В. И. Ленин (по данному вопросу подробнее смотри мою книгу «Кто привел войну в СССР?», Москва, 2007 год).

Личное же золото и драгоценности последнего русского царя, которые он по неосторожности переправил в Англию, нагло присвоила британская королевская семья и до сих пор не отдает их. Хуже того. Великобритания и Франция присвоили себе также и то залоговое золото, которое царское правительство держало в западных банках накануне еще Первой Мировой войны.

Одним росчерком пера 1 августа 1914 года был введен банковский мораторий на операции с русским золотом. Ну а после двух «революций» в России и вовсе некому стало требовать золото обратно. Краже подверглось золото, которое находилось в германских банках, в том числе и то, которое по второму Брест-Литовскому договору вывез Ленин.

Всего украденное указанным выше образом золото составляет более 610 тонн. Так что яростное нежелание отдавать сворованное золото, тем более в таких количествах — более чем серьезный мотив для убийства Сталина. Особенно, когда стало известно о том, что он начал проводить операции «Крест» и «Могила».

СТАЛИНСКИЙ «ОБЩИЙ РЫНОК»

А чем не мотив для убийства Сталина, который обнаружил один из исследователей сталинской эпохи Алексей Чичкин, опубликовавший свое открытие в труде «Забытая идея без срока давности». По его данным, в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, альтернативную долларовой. Причем громадный интерес к этому плану проявили также и другие страны: Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция Финляндия, Ирландия, Исландия.

На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того. На совещании была озвучена также и идея введения межгосударственной расчетной валюты. Учитывая же, что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически трансконтинентального «общего рынка» был Советский Союз, то и межгосударственной расчетной валютой в таком «общем рынке» все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса которого за два года до этого было переведено на золотую основу.

Чтобы современному читателю было понятней, позволю себе напомнить, как США реагируют всего лишь на гипотетическую мысль о возможности создания газового аналога ОПЕК во главе с Россией. При одной только тени намека на эту идею янки уже впадают в ярость и недвусмысленно грозят весьма суровыми санкциями, не стесняясь намекать даже и на применение силы.

Можете себе представить, как психанули янки (и вообще англосаксонское ядро Запада), когда известие об этом совещании и тех идеях, которые на нем прозвучали, докатилось до Вашингтона?! Вот то-то и оно… Ведь тогда ситуация была во многом более благоприятная для Советского Союза, чем ныне для современной России. Одно только имя Сталина враз остужало самые горячие на Западе головы — с генералиссимусом шутки и фокусы не проходили. Более того, могли закончиться очень даже плачевно для тех, кто посмел бы «пошутить» с Советским Союзом во главе со Сталиным!

Посмотрите на хронологию событий. В апреле 1952 года было проведено международное экономическое совещание, озвученные идеи на котором вызвали широкий отклик фактически на всех континентах мира. Не прошло и года, как Сталин был убит…

Наконец, четвертый мотив. Никто в мире не ожидал, что после такой крайне разрушительной войны Советский Союз восстановит свою экономику в кратчайшие сроки. Фактически к началу 1948 года восстановительный этап был завершен, что, кстати говоря, позволило не только осуществить денежную реформу, но и одновременно с ней произвести отмену карточной системы.

Для сравнения. Великобритания, которая пострадала в войне несоизмеримо меньше, еще в начале 1950-х гг. не могла себе позволить отказаться от карточной системы распределения продуктов питания.

Вообще надо отметить, что первая же послевоенная пятилетка, несмотря на все трудности этого периода, побила буквально все рекорды. Сравните! Если в самой первой советской пятилетке новое предприятие входило в строй каждые двадцать девять часов, во второй — каждые десять часов, а в третьей, не завершенной из-за начала войны — каждые семь часов, то в послевоенной — каждые шесть часов!

Бурные темпы роста советской экономики не остались незамеченными на Западе. Уже в начале 1950-х гг. Запад стал сходить с ума по этому поводу. И если англичане, например, в основном ограничивались тревожной констатацией факта — «Россия переживает чрезвычайно бурный экономический рост», то янки с присущей им прямолинейностью делали вывод: «Советский экономический вызов реален и опасен».

В том же 1953 году американский журнал «Нейшнл бизнес» в статье «Русские догоняют нас…» отмечал, что по темпам роста экономической мощи СССР опережает любую страну. Более того, темп роста в СССР в два-три раза выше, чем в США. Еще более того. Кандидат в президенты США Стивенсон во всеуслышание заявил, что если темпы роста производства в сталинской России сохранятся, то к 1970 году объем русского производства в три-четыре раза превзойдет американский. И если это произойдет, то последствия для западных стран, прежде всего для США, будут более чем катастрофичными.

УГРОЗА ЗАПАДУ

В этой связи хотелось бы напомнить об одной из наиглавнейших причин прихода Гитлера к власти и развязыванию Второй Мировой войны. Дело в том, что «привод» Гитлера к власти был обусловлен не только, а возможно, даже и не столько геополитическими, политическими и идеологическими причинами, сколько имевшими колоссальнейшее значение экономическими.

До 1932 года (включительно) в мире было четыре крупных промышленных района: Пенсильвания в США, Бирмингем в Великобритании, Рур в Германии и Донецкий (тогда находился в составе РСФСР) в Советском Союзе. В конце первой пятилетки к ним добавились Днепровский (на Украине) и Урало-Кузнецкий (в РСФСР).

Сколько бы не ругали за всякие перегибы первую пятилетку, но именно она стала причиной тектонического сдвига в расстановке глобальных экономических сил. А, следовательно, обозначила и такой же по своей сути тектонический сдвиг в расстановке мировых геополитических сил. Ведь в мире стало не просто шесть промышленных районов. Просто шесть Запад бы как-нибудь да перенес. Ему стало невыносимо тяжело по иной причине. До 1932 года три четверти промышленных районов мирового значения дислоцировались на Западе. С конца 1932-го ровно половина индустриальных районов мирового уровня уже находилась на территории СССР!

Казалось бы, до последней нитки ограбленная и едва ли не до потери пульса ослабленная страна, в течение всего-то пяти лет, преимущественно собственными силами не только свергла абсолютное и также, казалось бы, незыблемое превосходство Запада с пьедестала мирового экономического Олимпа, но и принципиально сравнялась с ним.

А ведь не являлось секретом, что в ранее неосвоенных регионах Советского Союза в ближайшем же будущем должны были появиться еще несколько крупных промышленных районов мирового уровня. Более чем одна треть самого крупного материка — Евразии — оказалась гигантской площадкой для создания, развития и успешной работы крупного индустриального производства. Ранее практически не тронутые богатства ее центральной части оказались не только доступны к разработке и использованию, но и попросту интенсивно вовлекались в активный хозяйственный оборот.

Дотоле всего лишь географически, в основном через железнодорожный транспорт, потенциал геополитической силы Советского Союза стал стремительно наполняться небывалой и неведомой Западу экономической мощью, трансформация которой также и во внушительную военную мощь было делом небольшого времени да, как говорится, и техники.

Подлинные властители Запада превосходно владели (и владеют) базисными принципами экономики. Потому прекрасно поняли, что столь быстро достигнутое фантастическое количество еще более быстрыми темпами трансформируется в фантастическое качество, что Западу и впрямь придется «выносить всех святых» и сдаваться на милость созидающегося социализма. И ведь ни на йоту не ошиблись.

Вот почему Запад и свернул им же устроенный мировой кризис, прозванный «Великой депрессией». Дальнейшее его затягивание было уже опасно для самого Запада. И одновременно Гитлера привели к власти на рубеже завершения первой — начала второй пятилетки.

Именно Гитлер как фактор войны должен был прервать поступательное развитие ненавистной Западу России, пускай и называвшейся тогда Советским Союзом. По тем временам Запад ничего иного выдумать не мог.

После войны вообще сложилась крайне встревожившая Запад ситуация. Образовалась система стран народной демократии, куда вошел и мировой демографический гигант Китай. То есть в руках выбравших социалистические ориентиры развития стран оказались сосредоточены гигантские ресурсы, которые при содействии Советского Союза могли были быть вовлечены в хозяйственный оборот, что в свою очередь привело бы едва ли не к полному падению экономического, а следовательно, и политического значения Запада.

Естественно, что на Западе задумались о том, как ликвидировать такую угрозу своему бытию. Проще говоря, агрессивная сущность в очередной раз взяла верх. Однако после войны силовой вариант решения проблемы уже был непригоден. Советский Союз убедительно продемонстрировал все свои преимущества и одержал невиданную в Истории Победу.

Более того, уже на мирном фронте СССР показал вообще невероятные темпы развития, в результате чего довоенный уровень был достигнут всего-то за два года. Соответственно, вновь прибегнуть к войне, чтобы прервать развитие СССР уже было невозможно. Тем более что в отличие от предвоенной ситуации, у Советского Союза теперь имелись союзники как на Западе, так и на Востоке.

Конечно, это вовсе не означает перерождение Запада из Савла в Павла. Не та эта публика, чтобы руководствоваться мирными соображениями. Напротив, Запад, особенно США, наплодили тьму-тьмущую всевозможных планов нападения на СССР после войны. Но вот реализовать их попросту не смогли. Вначале потому, что никто в мире и не понял бы Запад, если он посмел бы поднять руку на главного победителя во Второй Мировой войне.

Сейчас делают вид, что Америка да Англия внесли какой-то вклад в разгром нацизма. А тогда люди всего мира прекрасно знали, что если бы не Красная Армия и не Сталин, то быть бы всем в коричневом рабстве, в том числе и такой сволочи, как англосаксы, которых, в частности англичан, гитлеровцы даже планировали выселить с британских островов.

А чуть позже Запад не мог сделать этого уже по той простой причине, что СССР овладел секретами атомного оружия, и разговаривать с ним на языке силы было бы просто бесполезно, что наглядно показала война на Корейском полуострове. Со Сталиным такие номера не проходили. Генералиссимус мог так ответить, что Запад перевернулся бы вверх тормашками.

Некоторые «известные деятели телевизионных искусств» продолжают утверждать, что Сталина, якобы с испугу, уничтожил Берия. Подлая ложь! Берия, конечно же, тут ни причем. Тут надо искать руку Запада. Потому как при ясном осознании того факта, что языком Марса («бога войны») со Сталиным лучше не разговаривать, тем более после 1949 года, когда СССР стал атомной державой, Запад, по настоящему испугался перспектив реального в скором времени экономического и политического доминирования СССР (тем более во главе целой системы стран народной демократии). Ведь темпы роста в два-три раза превышали американские. В сочетании же с мотивами, которые были указаны выше, именно это и послужило основанием для принятия решения об устранении Сталина самым подлым, самым коварным, но столь характерным для Запада образом: убийством!

Остается лишь только догадываться, каким образом Западу удалось не столько войти в контакт с такими негодяями как Хрущёв и К°, сколько достичь взаимопонимания и тем более договориться с ними. Впрочем, и тут особой сложности не возникнет, если внимательно и тщательно все проанализировать, но это, к сожалению, выходит далеко за рамки настоящей статьи. Это предмет для отдельного исследования.

.

.

МАРТИРОСЯН Арсен Беникович – российский писатель. Родился в 1950 году в Москве. В прошлом сотрудник КГБ. Автор ряда книг по истории Второй Мировой и Великой Отечественной войн — «Заговор маршалов. Британская разведка против СССР», «22 июня. Правда Генералиссимуса», «Трагедия 22 июня: Блицкриг или Измена? Правда Сталина», «Кто привел войну в СССР?», пятитомника «200 мифов о Сталине», пятитомника «200 мифов о Великой Отечественной войне». Сотрудник авторского коллектива «Дело Сталина», информационного органа «Многорегионального Блока Русских Большевиков».

.

http://www.specnaz.ru/articles/195/27/1743.htm

«Спецназ России»