Автор – Виктор Сиротин

«Сильный ветер задувает свечу, но раздувает жаровню», – гласит мудрость действия. И если иные «свечи» легко гаснут даже и на «сквозняках» жизни, то в случае с Лермонтовым ледяной ветер глубокого одиночества лишь раздувал «жаровню» его духа, обратив его в горн, объятый пламенем невзгод. Но, то был ещё огнь, поверяющий истинное золото. Словом, в жизнь вступал характер, калёный огнём и выкованный железной волей. Грани его на поверхности были жёсткими, а изломы ранящими, что особенно остро ощущали на себе натуры, менее, нежели Лермонтов, искушённые в борьбе.

Между тем, и в жизни, и в «грёзах» своих Лермонтов не придавал большого значения личности, как таковой, – в том числе и своей. Даже когда поэт был «озабочен собою», его мысль вырывается за пределы телесного «Я». И хотя начало поэтического поприща Лермонтова весьма часто изобилует личными местоимениями, – это происходило не из-за концентрации внимания буквально на самом себе. Поэт использует «местоимения» в качестве почвы для отталкивания от«материального» в себе, – от своего тленного«Я». Особенность такого психологического хода была обусловлена тем, что, затаённый, как «спящий пруд», и острый, как меч, ум Лермонтова, – лишён был многих иллюзий относительно человека в еголичностной ипостаси. Исторический архетип человека, выпестованный преходящими событиями, оказался оторванным от «матрицы» венца творенья в его первоначальной ипостаси. Потому, априори зная о несовершенствах человека и общества, – не на борьбу с людьми направлял Лермонтов остриё своего сверхличностного гнева; не на тщетную борьбу со следствиями первогреха, – а на самый грех. Этим Лермонтов отличался от могучих и «хмурых» деятелей событийной истории.

Преисполненные верой в правоту политических «дел» и наделённые для этого выдающимися данными, условные вершители истории следовали своим планам, по этой причине обделённым духовной и внутренней соразмерностью, изначально необходимой для человекоустроения и обустройства общества. Этим великие люди – «люди дела» – рознились от пророков и учителей, способных изменить мир (что, впрочем, вовсе не означает усовершенствовать его). В случае с Лермонтовым создалась духовно и психологически экстремальная ситуация. Отмеченный могучим умом и редким даром провидения, а потому не имея иллюзий и не питаясь заблуждениями ушедших времён, равно как надеждами и пристрастиями своей эпохи, – Лермонтов всё же был ратником здешнейжизни. В этом состояла духовная дилемма поэта, ведущая его к экзистенциальному выбору. Вместе с тем здесь явила себя таинственная целостность субъекта и объекта, ввиду заведомых противоречий не доступная ни рационалистическому осмыслению, ни разрешению… Это было именно то противопоставление Личности и реальности, в которой Личность не может оказаться победителем…

Наделённый непреклонной волей, неподвластный «здесь» никому (как скоро выяснится – ни стоящей у трона «толпе», ни даже царю), – Лермонтов более чем кто-либо из его современников способен был к независимому решению, сильному поступку и великому делу. Но, ощущая в себе «бессмертный дух» и силы невероятные, он предчувствует, но ещё не видит им применения… Знает свой гений, но ещё только прозревает поприще, на котором раскроет его. Провидит начертанное, но не ведает ещё «своего часа». Полный энергии и веры в себя, поэт грезит о великих деяниях, а могучий дух его жаждет борьбы!

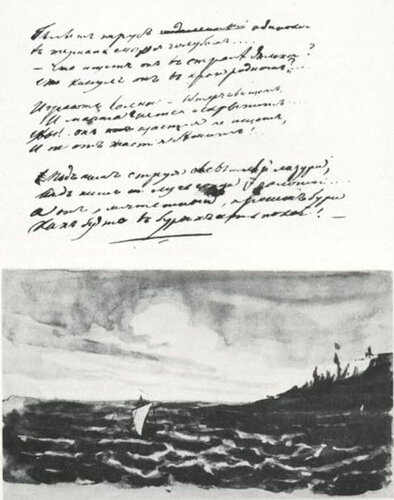

Автограф стихотворения “Парус”

В воображении Лермонтова возникают черты мятущегося в морской стихии челна и, отозвавшись на зов музы, он доверяет бумаге свои чувства, надежды и чаяния:

Белеет парус одинокий

В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далёкой?

Что кинул он в краю родном?..

Играют волны, ветер свищет,

А мачта гнётся и скрыпит…

Увы! он счастия не ищет

И не от счастия бежит!

Под ним струя светлей лазури,

Над ним луч солнца золотой…

А он, мятежный, просит бури,

Как будто в бурях есть покой!

Парус», 1832 г.

Здесь в совершенной поэтической форме Лермонтов со всей очевидностью заявляет миру о своём присутствии. Стоя «на берегу» и всматриваясь в «туман моря», он пытается разглядеть «очертания» своей неотвратимой и неординарной судьбы, – увидеть род деятельности, в которой обязан проявить себя. Тяжесть ответственности, предчувствие тягот великой борьбы и страх перед будущим пока ещё удерживает его здесь. Поэт знает, что гигантские волны несут в себе не только мощь и лазурную красоту моря, но и поднятую со дна грязь… Но выбор сделан! Противоречивые чувства обуревают душу поэта, тем не менее, он готов уйти в страну далёкую. Мысленно он уже «там». Едва белеющий «парус» – это Лермонтов, оторвавшийся уже от «берега», но ещё не приставший к заветной и загадочной, но не ясной ещё пока ему «стране».

Что же нужно сделать для духовного её распознавания? – какие жертвы следует принести?

Гипотетический ответ на внутренние смятения Лермонтова приходит с неожиданной – «далёкой» стороны. «Нужно забить до смерти надежду земную, лишь тогда спасёшься в надежде истинной», – убеждён был Сёрен Кьеркегор, столь же чуждый миру и в не меньшей мере «гонимый миром странник», которого вёл по жизни свой «парус».

Отталкиваясь от догмата о первородном грехе, датский теолог и философ определяет человеческую жизнь как отчаяние. Но «отчаяние» впавшего в грех человека он одновременно рассматривает как единственную возможность прорыва к Богу. При этом Кьеркегор помнит о том, что человеческая природа изначально порочна и для того, чтобы «войти» в непреложное (не изменить, а лишь осознать «структуру» непреодолимого), человек должен познать самого себя. Но не как личность, а как сущность «всей» человеческой природы. Эту борьбу за отстаивание («вспоминание») божественного в человеке Кьеркегор определяет как «мужественное отчаяние». Но, базируясь на человеческой основе, оно возникает вследствии желания человека оставаться самим собой (отсюда все последующие нестыковки). То есть, стремлением, не порывая с «здешним» историческим существованием, – добиться непрерывности духовного Я. Таковое желание есть результат нравственных усилий человека, стоящего (по Кьеркегору) на духовно-этической позиции. «Я» для такого человека – уже не совокупность случайных «эстетических ценников», а результат свободного формирования своей личности. Однако такого рода самонадеянность человека, возомнившего, что только его собственных человеческих сил достаточно для воплощения Я, неизбежно приводит к трагическим следствиям, – к отчаянию из-за неспособности преодолеть конечную по своим возможностям человеческую природу, не позволяющую ему «возвыситься до Бога». Религиозное осознавание трагедии, считает Кьеркегор, приводит человека к «абсолютному отчаянию», в недрах которого возникает осознание богооставленности мира и собственного одиночества перед Богом. Именно здесь Кьеркегор приходит к «ереси», которую ему до сих пор не могут простить богословы разных мастей и исповеданий, а именно: истинная вера не является результатом усвоения религиозной традиции; – она есть результат абсолютно свободного и ответственного выбора в ситуации абсолютного одиночества.

Запомним эти экзистенции, нацеленные на индивидуальную свободу и личную ответственность. Явленные творчеством Лермонтова, раскрытые духовной мыслью Кьеркегора и «подтверждённые» произведениями Достоевского, они, так никем и не разрешённые, – тяжело ранили целую эпоху!

Тамань. Рисунок М. Ю. Лермонтова. 1837.

«Мятежный» поэт не мог знать дум «датского еретика» уже потому, что тот сформулировал их в своих трактатах несколько позднее. Тем не менее, их обоих глубоко волновало место человека в этом мире; его «вечное» «Я» в реалиях преходящего времени, но в «пределах» вечной и безусловной реальности (впоследствии французский философ Ж. П. Сартр выведет формулу, соответствующую реалиям духовно и политически униженной Европы ХХ столетия: человек существует лишь настолько, насколько себя осуществляет, при этом неся ответственность за свой выбор). Экзестенциальный прорыв вбеспредельное и манит и мучает Лермонтова. «Страшно подумать, что настанет день, когда я не смогу сказать: Я! При этой мысли весь мир есть не что иное, как ком грязи», – пишет он В. Лопухиной. Однако Лермонтову страшна не смерть, как таковая, – подобного рода «страх» был ему мало присущ. Так же мало заботит его и личное «я»: «Боюсь не смерти я. О нет!/ Боюсь исчезнуть совершенно», – пишет он в 1830 году. Истинно страшило Лермонтова то, что, не сумев или не успев обрести известную только ему готовность к смерти, – он может «исчезнуть» в формах вышнего бытия! Так как, свобода, понимаемая нравственно, – превращается в ответственность!

Творчество Лермонтова даёт основания полагать, что «готовность» эта виделась ему вовсе не обязательно в расхожем оформлении (как то: «предстать чистым пред очами Господа»), а в деятельной ипостаси, терние которой только и могли стать для него индивидуальной лествицей к Абсолюту. Здесь Лермонтов расходится с Кьеркегором, «рекомендовавшим» «забить до смерти надежду земную». «И всё боюсь, что не успею я/ Свершить чего-то! – жажда бытия/ Во мне сильней страданий роковых…», – заявляет Лермонтов в пику увещеваниям датчанина. Но при столь сильной «жажде бытия» и позывам к деятельности в нём поэт был не просто одинок, – его одиночество «звенело» среди людей какой-то нечеловеческой пустотой. В стихотворении «Одиночество» (1830) поэт признаётся:

Один я здесь, как царь воздушный,

Страданья в сердце стеснены,

И вижу, как судьбе послушно,

Года уходят будто сны;

Весьма любопытно, что поэт в шестнадцать лет сетует на потерянные «года». Это понуждает нас считать, что он давно(!) ощущал свою готовность к великому, конечно же, делу. Ощутимый только им «груз лет» и обязанностей давит поэта. И опять: одиночество Лермонтова страшно не самим фактом, а тем, что оно выношено и духовно и «физически». Эту не по годовую тяжесть усугубляет то, что юноша (почти подросток!) не видит никого, кто мог быть (в идеале) соратником его. Об этом в том же году он прямо говорит в «Стансах»:

Я к одиночеству привык,

Я б не умел ужиться с другом;

Я б с ним препровождённый миг

Почёл потерянным досугом…

Это Лермонтовское «Я», преисполненное внутренней свободы, непоколебимой воли и пониманием ответственности, а не «поэтическим» бахвальством, которым испокон веков грешат многие яркие дарования, – оставляет душу поэта наедине с трагической судьбой, которую он ещё не ведал, но уже предчувствовал… Именно ввиду этого нескончаемого и безмолвного одиночества, Лермонтов, рождённый здесь, «но не здешний душой», по своим духовным исканиям и умонастроениям был чрезвычайно близок к неведомой «стране» датского теолога.

Но, возвращаясь к стихотворению «Парус», приходится принимать во внимание и говорить о том, что, – ни на каких «берегах» и ни в каких «странах» реальность не открывается отваге в её «чистом» виде. Как то давно уже понял поэт, куда чаще стихию истинных бурь в ней заменяют по своему искренние житейские дрязги в «лохани» семейного круга, замкнутого кругом родственников и неверных друзей, дружба которых часто кончалась там, где начинались их корыстные интересы. Банальный эгоизм, сужая нравственный выбор «ближних и друзей», располагал их ко лжи и коварству, которые, гранича со злом, переходят в него, плодя и преумножая массу других пороков. Посягая на святое, эгоизм и корысть завсегда понуждали слабых и мелкодушных пренебрегать моралью во имя призрачного успеха и «блестящих» перспектив. Именно в этих условиях, искренность, уступая пристрастности, в корне меняла своё содержание и оборачивалась лицемерием. И тогда зависть к уму и дарованиям других сменяла ненависть, – одна из немногих отрад в первую очередь слабых, глупых и бездарных. У Лермонтова была «смелость многое высказывать без подкрашенного лицемерия и пощады. Люди слабые, задетые, никогда не прощают такой искренности», – со знанием дела писал Герцен о Лермонтове в статье «О развитии революционных идей в России» (1851).1

Время шло, и «дни», в которых «Всё было мне наставник или друг,/ Всё верило младенческим летам», – безвозвратно уходили в прошлое. Оставались реалии «счастливых в пыли», которые вызывали у Лермонтова глубокое презрение. Оттого белый «парус» поэта надолго оставался для поэта «кьеркегоровой молитвой», в то время единственно способной увести его душу от реальности, вовсе не призрачные черты которой заявляли о себе повсюду. В Европе «экзистенции Кьеркегора» ещё только витали в умах, но там им суждено уже было «выйти на улицу», наэлектризовать и возбудить легковерные толпы. Обретя в сознании людей уличную свободу и став площадными, «экзистенции» трансформировались в череду революционных брожений, через поколение приведших европейский мир к духовному разложению и политическому смятению… И об этом скажет ещё Лермонтов! Энергия неизъяснимого всеобщего раздражения уподобила «закатывающийся» мир «Летучему голландцу» – «Пьяному кораблю», на который тоже «водрузился» было смертельно раненый болезнями эпохи Артюр Рембо…