Беседа с епископом Душанбинским и Таджикистанским Питиримом.

Анастасия Рахлина

О разжиженном христианстве, стремительной исламизации, новых «европейских ценностях», ненависти к христианству истинному и о том, во что это может вылиться.

Епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим

«Комфортное христианство – это нежелание нести крест»

– Владыка, что такое «комфортное христианство» и «розовое христианство», о котором вы говорили в своей проповеди, опубликованной у нас на портале? Можно ли сказать, что комфортное христианство – это духовная болезнь нашего времени?

– Как Господь сказал? – «Возьми крест свой и следуй за Мной». Вот смысл всего христианства. А комфортное христианство – это в первую очередь нежелание нести крест.

И это болезнь не сугубо нашего времени, это началось сразу: как только появилось христианство, были христиане ревностные и христиане ленивые.

Первые века христианства сами по себе были очень некомфортные: шли гонения, и христианами оставались только самые ревностные. А те, кто случайно оказывался в их рядах, или отрекались от Христа или же – из философов, ученых мужей – не хотели себя перестраивать под христианское учение, а христианское учение перестраивали под себя.

Так в среде гностиков появляются первые ереси: это ведь тоже своего рода комфорт – чтобы удобно было им мыслить именно так, как они хотят, ни от чего не отказываясь.

А когда христианство стало разрешенной религией, со времен Константина Великого, вот оно и начинается: возникает феномен «комфортного христианства». Почему монастыри получают тогда такое массовое распространение? Потому что ревностные христиане уходили из городов, где эту ревность сохранять было уже невозможно.

Комфортное христианство было всегда. Но то, о чем я говорил в своей проповеди, – это «розовое христианство». Этот термин появился в XIX веке, в среде славянофилов, думающих людей, которые пробудили в уже довольно секулярном обществе интерес к христианству (так же, как и в конце советской эпохи), – и появились люди, которые захотели жить, как они хотят, ни от чего не отказываясь, и в то же время называться христианами.

«Розовое христианство» – это такое разбавленное, разжиженное христианство. Оно вылилось в начале XX века в обновленчество, но попало под жернова атеистической идеологии и, не найдя сочувствия в народе, сгинуло на бескрайних просторах советской империи.

В конце XX века – в 1980-х – начале 1990-х годов – тоже многие из интеллигентов побежали в Церковь. Но побежали зачем? Не за Христом, а потому что это было модно, Церковь воспринималась как оппозиция власти, – хотя в большей степени в советские времена власть была оппозиционной Церкви, а не наоборот.

И вот в Церковь хлынуло огромное количество людей из интеллигентной среды, которые пришли не за Христом, а за чем-то другим. И сейчас эти люди из Церкви уходят.

Похожая картина наблюдается и в монастырях. В 1990-е годы много людей пришло в монастыри. Прожили по 10–15 лет, кто-то даже сан принял, и вот теперь уходят. Потому что пришли не ради Христа, а из-за сложных условий жизни, потому что деваться было некуда, – особенно из очень неблагополучных республик шли в российские монастыри. Так духовники благословляли: иди в монастырь. И человек, не имея монашеского призвания, оказался в монастыре, промучился там 10–15 лет и всё равно ушел.

Уходят сейчас люди, которые пришли в Церковь за чем-то другим, а не ради спасения души – и, естественно, рано или поздно разочаровываются. А если люди приходят в Церковь не за Христом, сразу начинаются соблазны.

Эти бабушки – грубый фильтр церковный: они отфильтровывают тех, кто пришел в Церковь не за Христом, а за чем-то другим

Некоторые даже и не доходят: придут, на них какая-нибудь бабушка налетит, и человек сразу же уходит. Эти бабушки – грубый фильтр церковный. Их часто ругают, они критике подвергаются, а они отфильтровывают тех людей, которые пришли в Церковь не за Христом, а за чем-то другим.

Многие сегодня хотят, чтобы Церковь была «церковью хороших людей». А Церковь – это лечебница. Здесь все маски, все завесы спадают, человек становится виден таким, какой он есть. И, естественно, что такой, какой он есть, он довольно-таки непригляден.

Приходя в Церковь, мы должны терпеть, носить немощи друг друга. Ведь и наши немощи тоже носят! Мы почему-то всё время думаем о том, как мы других терпим, чужие немощи несем, не задумываясь о том, что нас самих еще больше терпят и носят наши немощи.

Люди, которые приходят в Церковь не за Христом, ищут какого-то комфорта, спокойного состояния. Но будет и спокойное состояние, и комфорт – но другой. Только до этого состояния еще нужно дорасти.

– Но, владыка, как разбудить людей? Люди ходят в храм, участвуют в Таинствах, но всё это… как бы по инерции. Какой там крест! Нужно, чтобы всё было удобно: и служба не длинная, и на посты послабление, и вообще чтобы не мешало жить, потому что завтра на работу.

– В благоприятное время – как сейчас у нас: все могут ходить в храм, гонений нет – большая часть христиан будет именно такой. Она и всегда была такой.

Процент настоящих христиан в истории Церкви не менялся – он всегда был небольшим: 3–6 процентов от общей массы называющих себя христианами. Он обозначался именно во время гонений. Как в советское время: начались гонения, и эта вся масса, которая просто ходила в храм, ходить перестала. А разбудила людей война – Божие посещение. А когда нет войны – скорби и болезни приближают человека к Богу, заставляют задуматься о скоротечности и непостоянстве земной жизни.

«ИГ – это сила, которая должна снести антихристианскую Европу»

– Вы живете в исламском регионе. Скажите нам о ревности мусульман. Приходилось читать – отец Димитрий Смирнов в частности говорил, – что часто русские уходят в ислам потому, что там есть ревность, горение по вере.

Принимают ислам как раз те, кто только по имени христиане. Настоящий христианин никогда не примет ислам чисто из вероучительных мотивов

– Принимают ислам как раз те, кто только по имени христиане. Настоящий христианин, конечно, никогда не примет ислам чисто из вероучительных мотивов: те, кто хорошо знает наше вероучение и хотя бы поверхностно знает ислам, понимают, что спасения в исламе нет. А уходят как раз те, кто этих основ не знает. И это наша беда.

Сейчас в Таджикистане мощная исламизация. Давно процессы идут, но сейчас они всё больше и больше набирают темп. Причем исламизируется молодежь. Если люди старшего поколения, которые еще помнят Советский Союз, не очень ревностно соблюдают посты или какие-то внешние установления, то молодежь, подростки фанатично это выполняют.

Двигателем является в основном гордыня: эти мальчишки, юноши, молодые ребята, они друг перед другом напоказ себя выставляют: для них это позор, если ты не держишь уразу.

В последние годы ураза[1] выпадает на самое жаркое время года. А здесь температура доходит до 60 градусов на солнце – а они на солнце работают, тяжелым физическим трудом занимаются – и им нельзя ни есть, ни, самое страшное, пить. Они фактически сознание теряют, их из шланга поливают, но они не пьют! «Вам же разрешили – в мечети разрешают пить воду в такую жару!» Нет, они не могут себе позволить выпить воды, потому что для них это позор.

– А почему для наших-то не позор? Как пост, начинается: ваш Типикон для монахов, а мы все болящие и машину водим, нам нельзя реакцию терять.

– Да, у нас постоянно берут благословение на послабление поста. (Смеется.)

– Почему так?

– Знаете почему? Может, мы как христиане уже состарились? Как вот греки в свое время. У нас уже много веков христианство – а когда нация только крестится, только принимает христианство, вот тогда появляются подвижники и все очень ревностно всё соблюдают. Пассионарность зашкаливает.

А не исключено, что стремление исламского мира ревностно соблюдать свои обряды – это залог того, что, когда они примут христианство (а есть такие пророчества, что третья часть исламского мира примет христианство), они будут очень ревностными христианами, и нам тогда будет очень стыдно, и, может быть, их ревность подстегнет и нас.

Вы знаете, я вспоминаю слова святителя Григория Двоеслова. Он спрашивал: как правильно – или же соблюдать ревностно пост, аскезу и при этом гордиться, или же смиряться и почти ничего не соблюдать?

– Конечно, не соблюдать!

Григорий Двоеслов говорит: нет, пусть лучше будет гордость, но человек будет нести подвиги, а Господь Сам найдет, как его смирить

– (Смеется.) Нынешние христиане именно так и отвечают! А Григорий Двоеслов говорит: нет, пусть лучше будет гордость, но человек будет нести подвиги, а Господь Сам найдет, как его смирить.

А у нас мало кто всё ревностно соблюдает – ну разве что монахи. Хотя нет, есть и миряне. Иногда бывает стыдно, когда исповедуешь мирян, и они каются, например, что во время Великого поста среди недели поели пищу с растительным маслом. А мы сами едим с растительным маслом и даже забываем в этом исповедаться – это для нас уже стало нормой. А вот миряне бывают очень ревностные.

Еще очень важно, чтобы рядом был пример. Если не будет примера, человеку очень сложно самому себя на что-то понуждать.

Всегда нужен учитель. Мало кто из подвижников вырос без учителя – это величайшее подвижничество, кто смог сам себя понудить. Да и то, мне кажется, всё равно у них был какой-то учитель, который заставлял себе подражать.

Но трагедия нашего времени в том, что мы не можем быть учениками.

Про это хорошо говорил отец Рафаил (Карелин): последние Глинские старцы умирали, эти гиганты духовные, имевшие огромный опыт, бесценные богатства, которые они хотели передать нам, а мы, говорит, не могли это вместить, не могли взять по своей немощи[2].

Люди стали слабые, не могут воспринять богатый духовный опыт – потому что это крест, очень тяжелый крест.

Этот разрыв между старцами и послушниками сейчас и наблюдается: почему и старцев уже практически не осталось – потому что нет послушников, нет людей, которые могли бы этот богатый опыт перенять.

Информационная среда, технологии современные, компьютеры парализует волю – именно в подвижничестве

Очень все стали расслабленными. Вся эта информационная агрессивная среда, технологии современные, компьютеры – всё это очень расслабляет. Молодежь не вылезает из телефонов, постоянно что-то смотрят, во что-то играют – а это парализует волю.

Всё это направлено на то, чтобы опутать человека хитро расставленными сетями так, чтобы он не мог из них вырваться.

Парализуется воля именно в подвижничестве. Все это прекрасно знают и понимают, но сделать с этим ничего практически не могут. Потому что это паутина уже всех нас опутала. Если только Господь как-то не вмешается и не изменит всё это. А так мы все в этих сетях зависли – в том числе и мы сейчас с вами тоже.

– Владыка, с одной стороны, мы видим агрессивный ислам в виде ИГ. С другой стороны, в Европе новые «европейские ценности», гей-браки и прочая, которые потихонечку подбираются и к христианским странам. Что можно этому противопоставить?

– Да, две силы, вы сейчас очень хорошо обозначили: антиислам и антихристианство.

В исламском мире появляется антиислам в виде политизированной идеологии Исламского государства. Он разрушает ислам изнутри, взрывает его, потому что если такой ислам будет распространяться, то долго он не продержится.

Изначально ислам был не такой. Он не уничтожал христиан полностью.

Мы знаем, что когда турками завоевывалась Византийская империя, остались Константинопольский и другие Патриархаты – да, разгромленные, лишенные былого величия, сильно сократившиеся до этих 3–6 процентов верующих, но остались церкви, в которых разрешалось молиться и приносить бескровную Жертву. Более того – балканские Церкви жили под турками лучше, чем под греками-фанариотами.

Турецкое иго оказалось лучше греческого: то, как греки подавляли проявления в лучшем смысле национализма, совершенно неприемлемо: не разрешали совершать богослужения на национальных языках, не рукополагали священников из местного населения – много такого было. А турки всё это разрешали, если им не сопротивлялись.

Ты платишь налог[3], откупаешься от них, и всё – они тебя не трогают. Коран запрещает убивать людей Писания – христиан и иудеев. Они должны быть в униженном положении и должны платить дань, но убивать их нельзя.

ИГ действует совершенно по-другому, оставляя после себя горы трупов и груды развалин.

А что происходит в Европе? Если здесь – антиислам, то там – антихристианство.

Посмотрите, как начала строиться эта пирамида: антихристианство стало захватывать Европу, и тут же возник ИГИЛ – возникает сила, которая должна снести антихристианскую Европу.

ИГ – наказание Божие Европе за содомские грехи, которые она сделала легитимными

Расстановка сил уже определилась. И это наказание Божие безбожной Европе за содомские грехи, которые она сделала легитимными. А это уже вопиет об отмщении.

Долго это продолжаться не может: это грехи, которые Бога вынуждают действовать. И наказание будет – об этом говорят многие афонские старцы.

Они говорят, что Европу и весь западный мир ждет страшная кара, наказание, и орудием является как раз «Исламское государство».

– А нас в России это как касается?

– И у нас в России тоже далеко не всё благополучно. Вы знаете, когда я приезжаю в Россию и ловлю такси, сколько раз замечал: от меня водитель отворачивается, он меня видеть не хочет, ненавидит, сквозь зубы еле-еле говорит. Я с трудом доезжаю до места назначения.

– Ну а вы, естественно, в подряснике? Извините, что я так спрашиваю.

– Да, я всегда ношу подрясник. И хотя не всякий догадается, что я – епископ, но сразу видно, что священнослужитель.

– Имеется в виду наш московский водитель, не приезжий?

– Подмосковный, местный – не гастарбайтер. Один или два раза мужчины меня возили, один раз женщина… Это ужас какой-то, с чем приходится сталкиваться. Они ненавидят Церковь, они не могут видеть священнослужителя. У них заметно такое отвращение, что они даже разговаривать со мной не могут. Здесь (в Таджикистане. – А.Р.) такого вообще нет. Мусульмане относятся с уважением: «Да-да, Русская Церковь, мы вас уважаем, пожалуйста, пожалуйста». Небо и земля.

Приезжаю в Россию православную и вижу, что меня там ненавидят, многие ненавидят, большинство, я бы даже сказал.

Понимаете, в России огромное количество людей ненавидят Православие, истинное христианство

Я сам из Сергиева Посада, там вырос. Удивительный феномен таких городов: там живут подчеркнуто нерелигиозные люди. Вот у меня сосед: в течение десятилетий он жил рядом с Троице-Сергиевой Лаврой – первый дом от Лавры – и, как говорят его же родственники, ни разу там не был. Это просто парадокс. В это с трудом верится. Он не выносит колокольного звона. Кончилось тем, что он просто уехал, не смог там жить.

Понимаете, в России очень много проблем. Огромное количество людей, которые ненавидят Православие, истинное христианство.

А «розовое христианство», которое их не раздражает, которое им удобно, они примут.

Борьба со строительством храма в парке «Торфянка» обнажила очень серьезную болезнь российского общества, в частности в Москве. Москвичи ведь тоже особые люди. Они всегда возмущались какими-то неудобствами.

«Перед революцией люди тоже как будто не понимали, что они творят»

– Вы очень точно сказали: «всегда возмущались какими-то неудобствами».

– Но надо знать меру протеста и понимать, против чего ты идешь. Против чего ты борешься. Совершенно немыслимо бороться против того, чтобы в сквере или парке построили храм.

Храм немного места занимает по сравнению со всем парком. Если там будет храм, это не значит, что вырубят все деревья, – наоборот, еще посадят.

У храма всегда очень красиво бывает, и храм, как правило, хорошо вписывается в окружающий ландшафт. Это же, наоборот, украшение парка!

Протест против строительства храма в парке Торфянка

Я вообще не понимаю тех людей, которым важнее выгулять свою собаку или ребенка, но чтоб храма не было.

Это что же за ребенок-то вырастет, если ради него ты не разрешишь построить храм?

Понимаете, нужно учитывать один момент, таинственный, метаисторический, если хотите. Сейчас ситуация очень схожа с той, которая была накануне революции 1917 года.

– Я хотела вас спросить про это. Очень интересно.

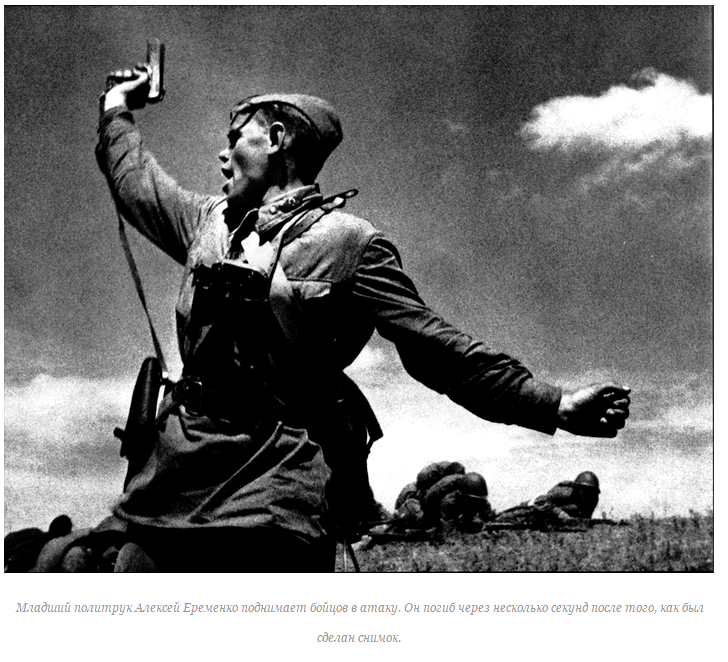

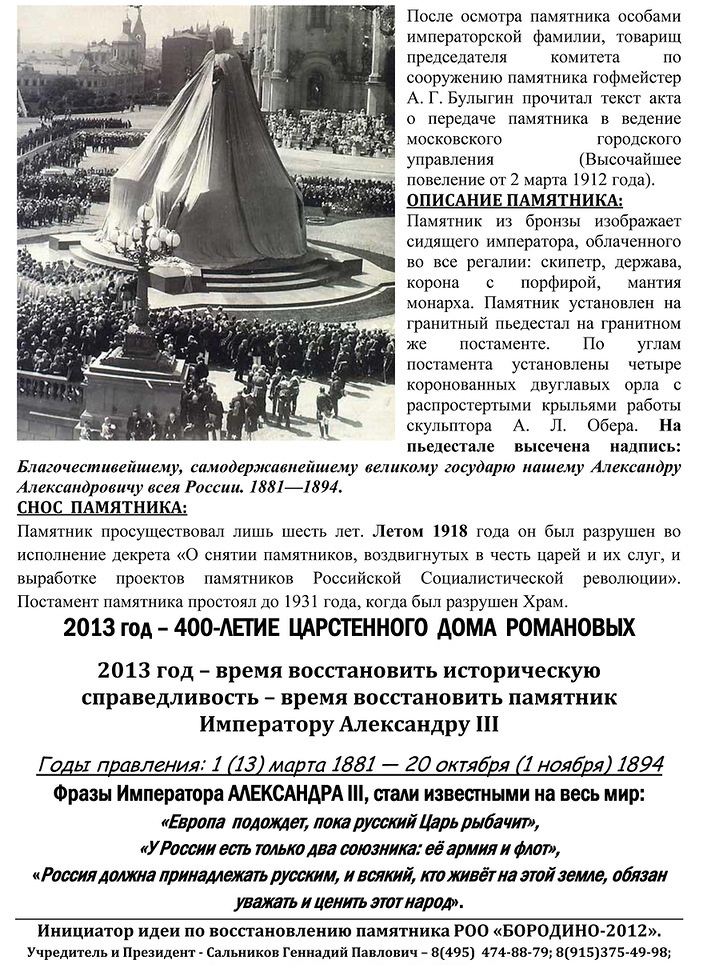

Перед революцией люди как обезумевшие были – боролись за свободу. Причем все сословия. В том числе и многие из духовных

– Ведь перед революцией люди тоже как будто не понимали, что они творят. Они совершенно представить себе не могли, что их ждет впереди – эта катастрофа жуткая, – чем всё закончится. Как обезумевшие были – боролись за свободу. Причем боролись все – все сословия. В том числе и многие из духовных. Боролись против самодержавия. Лучшие потом новомучениками стали, в лагерях поняли, что это за свобода.

И есть один аспект, который специально почти не исследовался: очень интересно проследить судьбы этих людей. Как высказывались, о чем говорили те, кто был против самодержавия, и как у них сложились судьбы после революции.

Как будто каждый готовил себе жуткую трагедию в будущем – те, кто в этом участвовал.

А тех, кто не участвовал, Господь сохранил. Большинство из них эмигрировало.

Анна Вырубова с государыней Александрой Феодоровной. 1910 г.

Да вот яркий пример – Анна Вырубова[4]. Уж казалось бы, кого первого должны были расстрелять и уничтожить, так это ее. А она смогла уехать, оказалась в Финляндии. Тоже через многие скорби, искушения прошла, но умерла своей смертью. Человек был предан Царской Семье – и вот за эту преданность Господь ее сохранил. Как и многих других – и иерархов, и простых людей.

Монахиня Мария (Вырубова) в Валаамском скиту, 20-е годы

Это важно – проследить судьбы людей, как им потом пришлось расплачиваться за то, что они сделали в состоянии ослепления.

И те, кто сегодня борется со строительством храма, готовят трагедию в будущем. Личную трагедию.

Понимаете, эта сила (ИГИЛ. – А.Р.) готовится пойти не только в Центральную Азию, но и на Россию, и в Москву, и куда угодно. А в Москве сколько их потенциальных союзников! Туда и идти не надо, просто бросить клич, и всё.

Как будет распространяться эта кара Божия, зависит от того, что мы сейчас делаем

И как будет распространяться эта кара Божия, зависит от того, что мы сейчас делаем.

Мы сейчас закладываем тот код, ту программу, которая потом будет разворачиваться. Людям нужно думать о том, что с ними будет в будущем. Зачем вы накликаете на себя беду?

Потому что как начнется эта кара, придет этот «день лют», всё – уже не остановишь. Вот как сейчас на Украине: попробуй, останови. Три года назад кто об этом думал: процветающий Донбасс был на Украине!

А тоже расслабились. По первым беженцам, которые оказались в России, мы же видим, какие у них были претензии: давайте нам курортные условия. Люди не понимали, что с ними произошло, какая трагедия и что теперь ее уже не остановишь – это трагедия на всю жизнь.

Также и в Таджикистане было. Я вижу людей, которые пережили гражданскую войну[5]: это страшно, они повреждены на всю жизнь. У них психика повреждена. Их расстреливали, они под пулями бежали. Это накладывает отпечаток на всю жизнь.

А молодое поколение, которое не видело войны, бредит ИГИЛом!

Буквально сегодня информация прошла, что на юге Таджикистана подростки вывесили флаг ИГИЛа. Они не понимают, им бесполезно что-то объяснять. Для них появилась цель, смысл их существования.

Молодежь бредит халифатом. На фото боевик с флагом ИГ

Это происходит прямо на глазах – еще полгода назад ничего этого не было. Самых горячих сносит в радикализм, в экстремизм. Они мечтают быть боевиками, поехать в Сирию, хотят, чтобы сюда пришел ИГИЛ и они стали воинами халифата.

Нам нельзя сидеть – они исламизируются, они-то активные, а мы чего?

Процессы происходят, причем происходят стремительно. И нам нельзя сидеть – они исламизируются, они-то активные, а мы чего?

А мы – расслабленные, а у нас из монастырей люди побежали, а у нас из Церкви интеллигенция уходит. У нас наступает полный паралич.

Но Господь как в таких случаях всегда поступал? Кара, наказание, война – чтобы люди как-то встряхнулись и обратились к Богу. Но не Бог посылает наказание, а сами люди развязывают войны и бывают виновниками катаклизмов – Бог попускает этому произойти, когда других средств к исправлению не остается.

Это же мы сами приближаем наказание своей расслабленностью, этой своей борьбой со строительством храмов, спорами какими-то.

Сейчас спор возник по поводу выставки в Манеже. Опять нас втягивают в этот спор. Получается, что и те, и другие грешат. Нас, православных, тоже разделяют. Часто такое бывает. Им главное втянуть, разделить на две партии – «за» и «против».

Демонстрация «Я – Шарли!»

Не могу согласиться с методами, к которым прибегает Дмитрий Цорионов (Энтео): бегает и выискивает, где бы оскорбили его чувства. Это с одной стороны. А с другой стороны, нельзя терпеть то, что происходит. Такое кощунство ни одна религия терпеть не будет, кроме православных. Ну, а католики с протестантами – так они и сами могут такое сделать, такую выставку, даже еще хуже. Позорный марш «Я Шарли» – яркое свидетельство тому.

«Развратное общество неизбежно превращается в Содом»

– Так и православные тоже уже могут.

– Мы тоже идем по пути западного христианства. Апология греха. Почему у них стала возможной легализация «однополых браков»?

– Почему?

– Почему Протестантская церковь это приняла? А потому, что она этим людям не может ничем помочь. К их пасторам приходят эти несчастные, а пасторы не знает, что с ними делать. Они не могут никакую рекомендацию дать. Им проще сказать, что это не грех, – и проблема решена. Так вот они решили. И это очень немилосердно по отношению к этим людям.

А ведь их становится всё больше и больше, потому что само западное, а вслед за ним и наше, российское общество стало крайне развратным. А развратное общество неизбежно превращается в Содом.

Когда в нескольких поколениях накапливается нераскаянный грех, он превращается в извращение. Если родители были еще просто блудники и развратники, то дети становятся извращенцами.

Их дети – несчастные люди. Они говорят: мы такими родились, мы не можем ничего с собой сделать, мы не можем завести нормальную семью. А это действительно трагедия. В трагедии этой виноваты по большей части их родители. И что теперь этим детям делать?

У них степень-то повреждения больше – они не могут семью создать. Но зато и награда от Господа им, если они будут жить в полном воздержании, в целомудрии, будет больше, чем всем остальным.

Только им нужно это объяснить.

Я в проповеди часто привожу такой пример из жития Серафима Саровского. Когда у него спросили, кто в Саровском монастыре выше всех, он сказал: «Повар», – и все ужаснулись: «Как это повар? Он злой, он на всех набрасывается!»

А преподобный ответил: «Да, у него такой нрав от природы, что если бы он себя постоянно не сдерживал, то всех бы в монастыре переубивал. А Бог смотрит на человека, какие усилия он над собой делает».

Здесь – то же самое. У нас разные страсти, разные наклонности. Будем делать усилия – значит, Господь будет нас награждать.

И даже этих людей. Они могут венцы себе стяжать. И надо их так и настроить: сказать, что это подвиг, тебя Господь призывает на подвиг, чтобы ты исправил всё и, может быть, искупил вину своих родителей, чтобы Господь и их тоже помиловал.

У нас случай был в 1990-е годы, в Троице-Сергиевой Лавре. Постригли несколько монахов, и одному из духовников явился Христос и говорит: «Из-за того, что они приняли ангельский образ, решились на это, Я и их родителей тоже помилую, хотя они этого недостойны».

Такие вещи удивительные у нас в Церкви происходят.

У Бога-то совершенно другой суд. Весь мир у Него вне времени.

Это мы живем в какой-то короткий исторический промежуток. Мы находимся в данном отрезке времени и пытаемся что-то понять, что-то оценить. А у Бога – полнота времени, и Он знает, как, что и почему, все первопричины, все взаимосвязи явлений.

Мы можем наблюдать за действием Промысла Божия, удивляться ему, и больше ничего.

И благодарить Бога за то, что мы такие. В том числе и вот эти люди, которые такими родились, тоже должны Бога за это благодарить. Но ни в коем случае не давать волю проявлениям греха.

А западные, протестантские Церкви – многие из них, не все, конечно, – решили проблему так: «разрешили» грех. А это уже подход антихристианский.

Церковь антихриста разрешит любой грех

Когда будет церковь антихриста – а она будет, потому что он себя объявит богом, – она разрешит всё, любой грех.

Антихрист скажет: «Христос вам запрещал всё, а я всё разрешаю, будете жить райской жизнью». Он будет «добрее» Христа. И эта проповедь «любви» давно уже слышна.

Нас, христиан, упрекают: у вас нет любви. Ставят нам это в претензию. Но прежде, чем говорить о любви, нам нужно определиться в Истине. Нам говорят: давайте объединим все Церкви в любви.

Нет, давайте, прежде чем у нас будет диалог о любви, определимся в Истине.

Бог не только Любовь, но и Правда, и Справедливость, и Истина.

Господь Вседержитель. Мозаика храма св. Софии Константинопольской

«Аз есмь Истина», – Господь сказал. Поэтому мы сначала должны определить моменты, для нас принципиально важные, – истинное это вероучение или нет, правда в этом или ложь.

А нас хотят соединить в любви без Истины – а это любовь уже прелюбодейная. Этого ни в коем случае нельзя допускать.

О чем говорят все эти либеральные сообщества? Что они любят друг друга – у них любовь. «А у вас любви нет, у вас одна ненависть», – говорят они нам. А это не ненависть – просто Истина жжет. Истинная любовь их обжигает – именно своей правдой.

Даже приблизиться к ней невозможно – когда начинается проповедь истинной веры, мы наталкиваемся на сопротивление, на ненависть, на преграду. А проповедь слащавой любви никакого сопротивления не вызывает, в худшем случае равнодушие: ну, ходят сектанты какие-нибудь и предлагают первому встречному слиться в объятиях их липкой любви.

Прелюбодейная любовь – именно с такой любовью придет антихрист, всех обольстит, обманет.

Это нужно понимать: где Любовь, там должна быть и Истина.

Они вместе: Любовь и Правда. Ни в коем случае не должна быть Любовь в ущерб Истине или Истина, не согретая Любовью

Это два крыла, на которых человек поднимается в небо, два сущностных свойства Божия. И не может быть одно свойство в ущерб другому, умалять другое. Они вместе: Любовь и Правда. Ни в коем случае не должна быть Любовь в ущерб Истине или Истина, не согретая Любовью: она убивает, такая Правда, которая не согрета Любовью. Давайте я вам специально напишу статью об этой любви без правды, которая становится всё более и более востребованной даже в православной среде.